64

Capitolo 4

Estensioni del mendelismo

Gli esperimenti di Mendel stabilirono che i geni po-

tevano esistere in forme alternative. Per ognuno dei

sette caratteri studiati

2

colore e forma dei semi, al-

tezza della pianta, colore e posizione dei fiori, forma

e colore del baccello

2

Mendel identificò due alleli, uno dominante e l’altro recessivo. La

sua scoperta suggerì una semplice dicotomia funzionale tra alleli: sembrava che un allele

non contribuisse per nulla e l’altro fosse completamente responsabile della determinazione

del fenotipo. La ricerca all’inizio del ventesimo secolo, tuttavia, dimostrò che quest’idea

era una marcata semplificazione. I geni, infatti, possono esistere in più di due stati allelici

e ciascun allele, inoltre, può avere un differente effetto sul fenotipo.

DOMINANZA INCOMPLETA E CODOMINANZA

Un allele è dominante se ha lo stesso effetto fenotipico nell’eterozigote

e nell’omozigote

2

in pratica, se i genotipi

Aa

ed

AA

sono fenotipica-

mente indistinguibili. A volte, l’eterozigote ha un fenotipo diverso da

quello dei suoi omozigoti corrispondenti, come succede, ad esempio,

per il colore dei fiori in

Antirrhinum majus

, o bocca di leone. Varietà

bianche e rosse sono omozigoti per alleli differenti di un gene che de-

termina il colore; quando sono incrociate, producono eterozigoti che

hanno fiori rosa. L’allele per il colore rosso (

W

) è quindi detto

incom-

pletamente

o

parzialmente dominante

rispetto a quello per il colore

bianco (

w

). La spiegazione più probabile è che l’intensità della pigmen-

tazione in questa specie dipenda dalla quantità di un prodotto sintetiz-

zato dal gene del colore (

j

Figura 4.1

). Se l’allele

W

lo produce, mentre

l’allele

w

non lo fa, gli omozigoti

WW

avranno una quantità di prodotto

doppia rispetto a quella degli eterozigoti

Ww

e, quindi, mostreranno

un colore più marcato. L’allele parzialmente dominante è descritto a

volte come

semidominante

(dalla parola latina che significa “metà”), se

il fenotipo dell’eterozigote è intermedio tra il fenotipo dei due omozigoti, come nel caso

appena descritto.

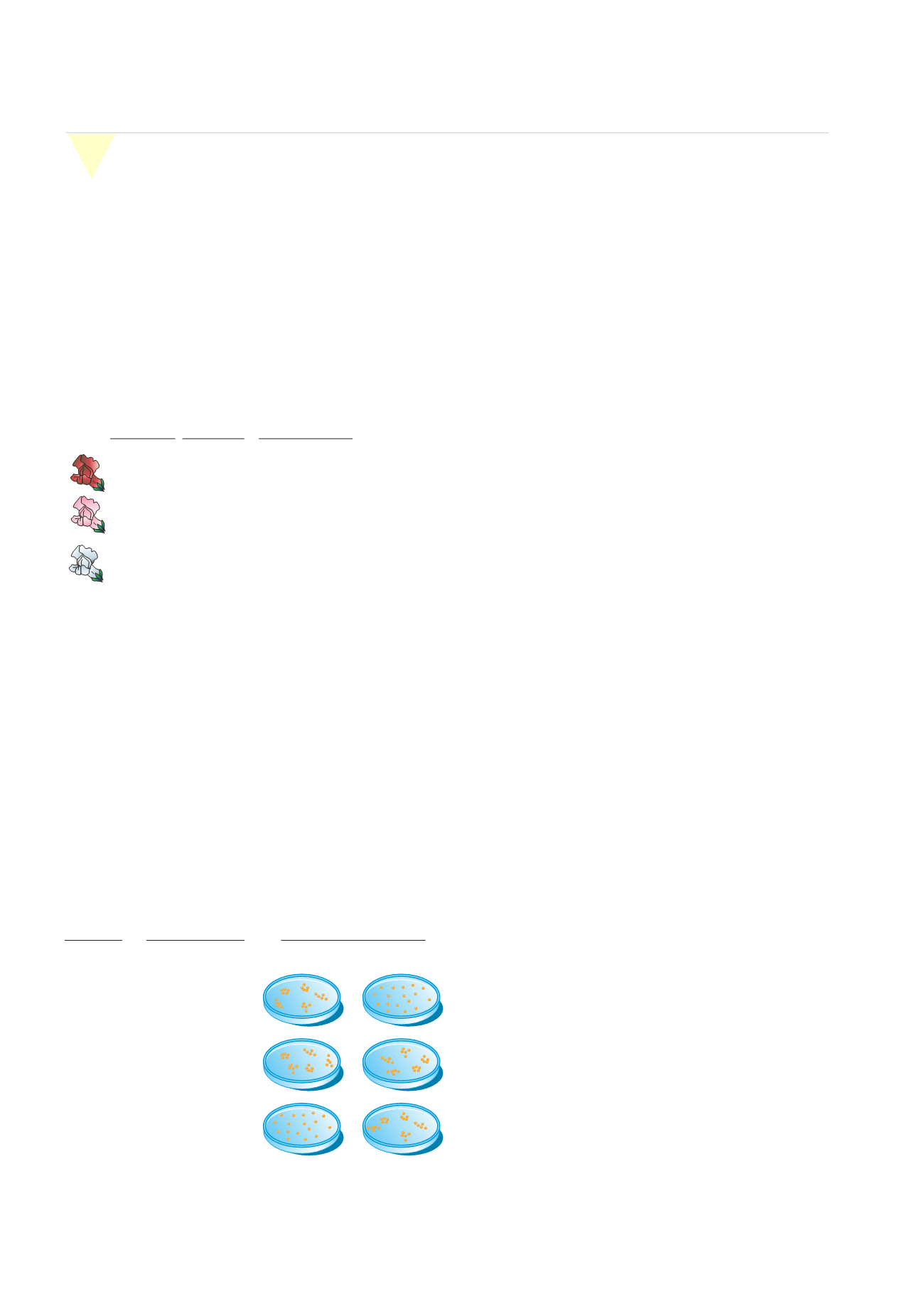

Un’altra eccezione al principio della dominanza semplice si verifica quando un etero-

zigote mostra caratteristiche osservabili in ognuno degli omozigoti. Questo si verifica nel

caso dei gruppi sanguigni umani, identificabili con un esame per rilevare speciali prodotti

cellulari chiamati

antigeni

. Un antigene è identificato in base alla sua capacità di reagire

con fattori ottenuti dalla porzione sierica del sangue. Questi fattori, che sono prodotti dal

sistema immunitario, riconoscono gli antigeni in maniera molto specifica. Per esempio,

un siero, chiamato anti-M, riconosce solo gli antigeni M dei globuli rossi; un altro siero,

chiamato anti-N, riconosce solo gli antigeni N su queste cellule (

j

Figura 4.2

). Quando

uno di questi sieri identifica il suo specifico antigene in

un test di tipizzazione del sangue, i globuli si saldano tra

loro, in una reazione chiamata

agglutinazione

. Un tecnico

biosanitario può quindi identificare, mediante un esame

per l’agglutinazione con diversi sieri, quali antigeni siano

presenti e determinare quindi il gruppo sanguigno.

La capacità di produrre antigeni M ed N è determi-

nata da un gene con due alleli. Un allele permette che sia

prodotto l’antigene M; l’altro permette che sia prodotto

l’antigene N. Gli omozigoti per l’allele M producono solo

antigeni M e gli omozigoti per l’allele N producono solo

quelli N; gli eterozigoti per questi due alleli producono

entrambi i tipi di antigeni. Dato che gli alleli sembrano

contribuire egualmente al fenotipo degli eterozigoti, essi

sono detti

codominanti

. La codominanza implica che c’è

un’indipendenza della funzione allelica. Nessuno degli al-

leli è dominante o parzialmente dominante sugli altri. Sa-

rebbe, quindi, inappropriato distinguere questi alleli me-

Le diverse forme alleliche dei geni

influenzano i fenotipi in modi differenti.

Variabilità allelica e funzione genica

Fenotipo Genotipo

Quantità di

prodotto genico

Rosso

Rosa

Bianco

WW

Ww

ww

2

x

x

0

j

FIGURA 4.1

Base genetica del colore del fiore

nella bocca di leone. L’allele

W

è parzialmente

dominante su

w

. Differenze tra i fenotipi pos-

sono essere dovute a differenze nella quantità di

prodotto specificato dall’allele

W

.

Gruppo sanguigno

(antigeni presenti)

Genotipo

M

(M)

M N

(M e N)

N

(N)

L

M

L

M

L

M

L

N

L

N

L

N

Siero anti-M

Reazioni con l’antisiero

Siero anti-N

j

FIGURA 4.2

Rilevamento degli antigeni M ed N su cellule del

sangue mediante agglutinazione con specifici antisieri. Con i

sieri anti-M e anti-N possono essere identificati tre gruppi san-

guigni.