654

Diffrazione

sata la distanza

r

0

che corrisponde a questo sistema di zone. Un’onda piana monocromatica

incidente con quella data

l

viene in parte concentrata nel punto

P

distante

r

0

dal centro del

reticolo zonato e quindi possiamo considerare che questo si comporti come una

lente con-

vergente

di focale

R

2

1

R

2

n

f

=

r

0

= –––– = –––– .

(16.17)

l

n

l

Sappiamo che per una distanza

r

<

r

0

i raggi delle zone di Fresnel relative a

r

sono inferiori ai

raggi delle corrispondenti zone relative a

r

0

. Quindi esiste una distanza

r

<

r

0

tale che in una

corona circolare trasparente del reticolo zonato cadano tre zone di Fresnel invece che una,

oppure cinque o sette o in generale un numero dispari di zone maggiore di uno. Per tutte le

distanze che soddisfano a questa condizione abbiamo un massimo secondario di intensità: a

differenza della lente che dà una sola immagine il reticolo zonato ne può dare molte.

Diffrazione di un disco opaco

Consideriamo ora la diffrazione subita da un’onda piana di lunghezza d’onda

l

che inci-

de ortogonalmente su un disco opaco di raggio

R

, osservando cosa succede in un punto

P

posto a distanza

r

0

dal disco.

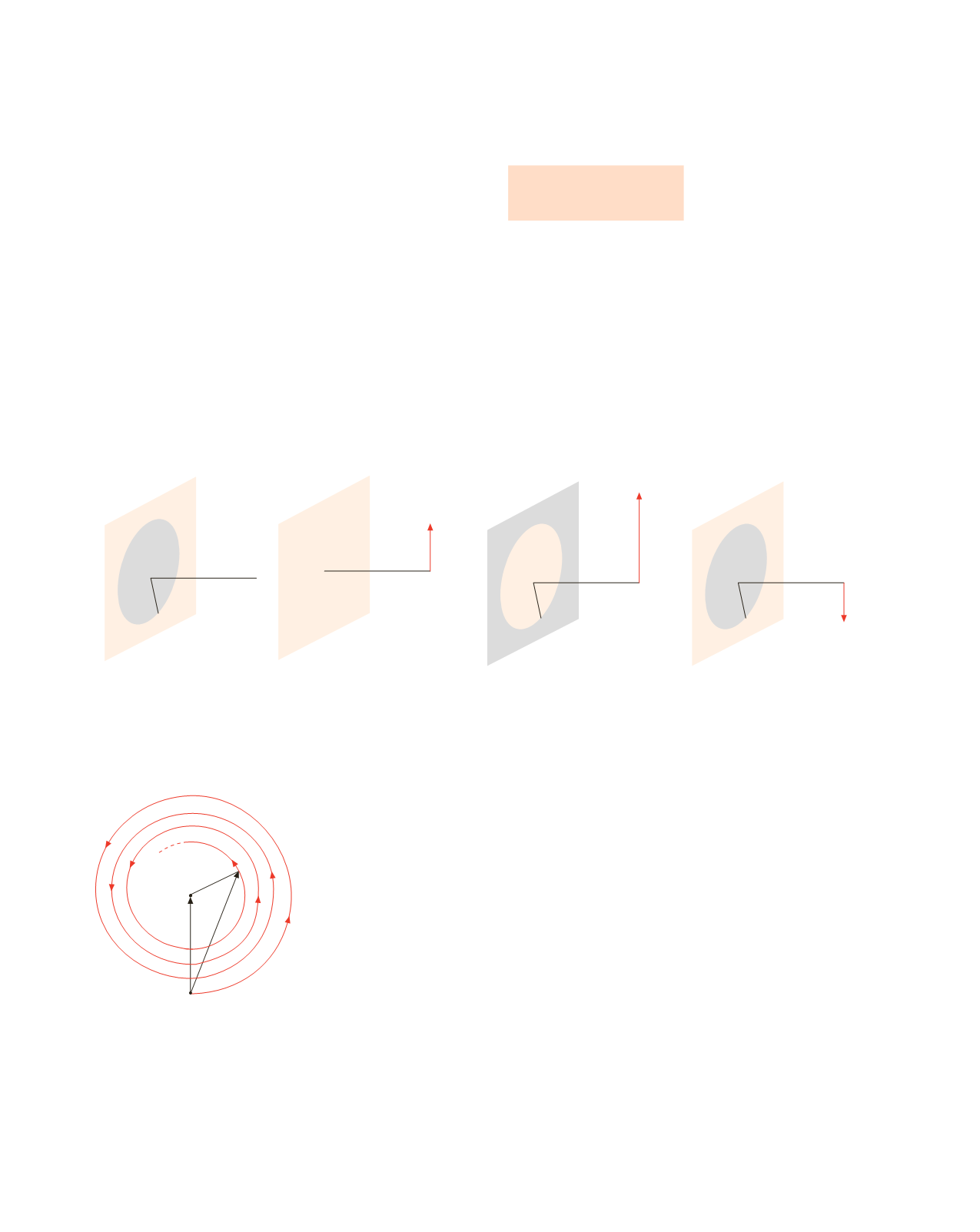

Il campo elettrico

E

disco

dell’onda diffratta si ottiene utilizzando il principio di sovrappo-

sizione schematizzato in figura 16.41. Detto

E

il campo elettrico nella situazione senza osta-

coli, si può porre

E

=

E

disco

+

E

foro

⇒

E

disco

=

E

–

E

foro

.

Ricordiamo che

E

=

E

1

/ 2, rappresentato dal vettore

OO

', e che

E

foro

è rappresentato da

OO

"; seguendo la figura 16.42 deduciamo che

E

disco

è rappresentato da

O"O'

.

All’aumentare del raggio

R O

" tende a

O

', l’intensità

I

disco

, proporzionale a (

O

'

O

")

2

, tende

a zero, restando però sempre diversa da zero per dimensioni finite. Quindi in

P

, indipenden-

temente dal raggio del disco, si osserva sempre un punto luminoso.

Tale punto luminoso situato dietro un ostacolo era stato osservato per la prima volta da

Maraldi verso il 1700, ma il fatto venne dimenticato. Quando Fresnel nel 1818 presentò la sua

teoria della diffrazione, sostenendo quindi la natura ondulatoria della luce, Poisson dedusse

matematicamente che, se la teoria era vera, doveva esserci un punto luminoso dietro un osta-

colo opaco e concluse che la teoria era inverosimile. Invece Arago eseguì l’esperimento,

ritrovò il punto luminoso di Maraldi e confermò la validità delle ipotesi di Fresnel. Per ironia

della sorte il punto luminoso in questione è chiamato

punto luminoso di Poisson

.

fronte d’onda

R

P

r

0

r

0

P

P

P

R

r

0

R

r

0

E

E

=

E

foro

+

E

disco

E

foro

E

disco

Figura 16.41

O

'

O

"

O

OO

' =

E

,

OO

" =

E

foro

O

"

O

' =

E

disco

Figura 16.42