Fenomeni di diffrazione di Fresnel

653

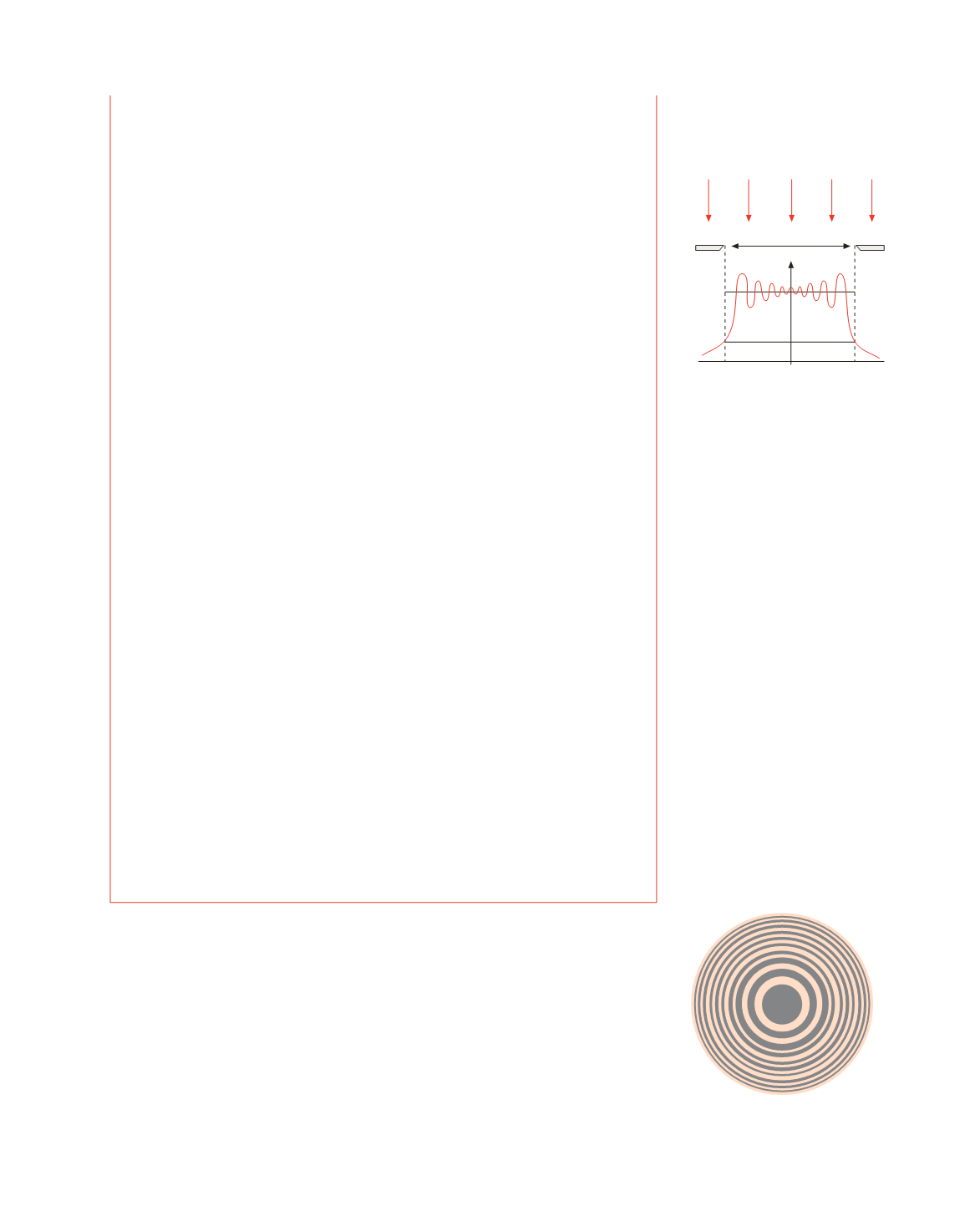

Reticolo zonato di Soret

Nel punto

P

si può avere un’intensità notevole se si interpone sul fronte d’onda, a distan-

za

r

0

da

P

, una sottile lastra di vetro in cui sono tracciate una serie di corone circolari opache

disposte in modo da intercettare, per quel valore di

r

0

e

l

, le zone dispari di Fresnel lasciando

scoperte quelle di ordine pari o viceversa. In tali condizioni si ha solo interferenza costrutti-

va (

E

P

=

E

2

+

E

4

+

E

6

+ … oppure

E

P

=

E

1

+

E

3

+

E

5

+ …) e l’intensità in

P

risulta molto mag-

giore che se si lasciassero interferire tutte le porzioni del fronte d’onda.

Il dispositivo è detto

reticolo zonato di Soret

. Se fissiamo la lunghezza d’onda

l

e le

dimensioni del dischetto centrale, cioè il raggio

R

1

, sono automaticamente fissati tutti i raggi

delle zone di Fresnel dalla condizione che le aree delle corone circolari siano eguali ed è fis-

Fresnel e in

P

si ha un massimo di intensità. Nel nostro caso

R

2

4 · 10

–6

r

0

= ––– = ––––––––––– = 5.84 m .

l

0.685 · 10

–6

Al crescere di

r

0

i raggi delle zone di Fresnel crescono e quindi se

r

0

supera 5.84 m il

foro coincide con una parte interna alla prima zona di Fresnel: ciò vuol dire che

all’aumentare di

r

0

oltre 5.84 m l’intensità decresce monotonamente senza presentare

massimi o minimi.

Osserviamo che per

r

0

= 5.84 m i raggi che provengono dal bordo del foro hanno rispet-

to all’asse un’inclinazione

2 · 10

–3

q

= –––––––– = 3.4 · 10

–4

rad = 0.02 gradi

5.84

e possono essere considerati praticamente paralleli. Guardando la figura di diffrazione

su uno schermo posto oltre 5.84 m si nota che essa tende, allontanando lo schermo, alla

figura di diffrazione di Fraunhofer, discussa nel paragrafo 16.3.

Avviciniamo ora lo schermo riducendo il valore di

r

0

al di sotto di 5.84 m. Troviamo

massimi di intensità

nel punto

P

ogni qual volta

R

2

=

nr

0

l

con

n

dispari, ovvero quando

R

2

r

0

= –––––

n

= 3, 5, 7, …

n

l

r

3

= 1.95 m ,

r

5

= 1.17 m ,

r

7

= 0.83 m , … .

Si hanno invece

minimi di intensità

per quelle distanze

r

0

che soddisfano alla condizio-

ne

R

2

r

0

= ––––

n

= 2, 4, 6, …

n

l

r

2

= 2.92 m ,

r

4

= 1.46 m ,

r

6

= 0.97 m , … .

Le distanze tra le posizioni di massimi e minimi diminuiscono avvicinandosi al foro e

diminuiscono anche le intensità dei massimi perché sono sempre di più le zone di

Fresnel che contribuiscono. Le figure di diffrazione sono sempre costituite da corone

circolari alternativamente chiare e scure, con il centro chiaro alle distanze

r

1

,

r

3

,

r

5

, … e

scuro alle distanze

r

2

,

r

4

,

r

6

, … .

Ponendosi in una posizione di massimo abbastanza vicina al foro, in modo che questo

copra molte zone di Fresnel, si trova che la variazione radiale dell’intensità è quella

mostrata in figura 16.39: i massimi corrispondono alle corone circolari chiare e i mini-

mi alle corone circolari scure (vedi figura 16.38). Detto

I

0

il valor medio dell’intensità si

vede che in corrispondenza al bordo del foro l’intensità è

I

0

/ 4 e che c’è intensità nella

zona d’ombra geometrica.

2

R

I

I

0

I

0

/4

Figura 16.39

Figura 16.40