650

Diffrazione

Anche l’assorbimento è dovuto agli atomi e allemolecole della sostanza interposta

e di nuovo gli spettri sono rispettivamente a righe e a bande. Nella figura 16.31 si osser-

va una corrispondenza tra righe di assorbimento e righe di emissione e a questo propo-

sito vale la

regola di Kirchhoff

, giustificata nel capitolo 18, secondo cui ogni sostanza

è in grado di assorbire le radiazioni che, nelle stesse condizioni, è capace di emettere.

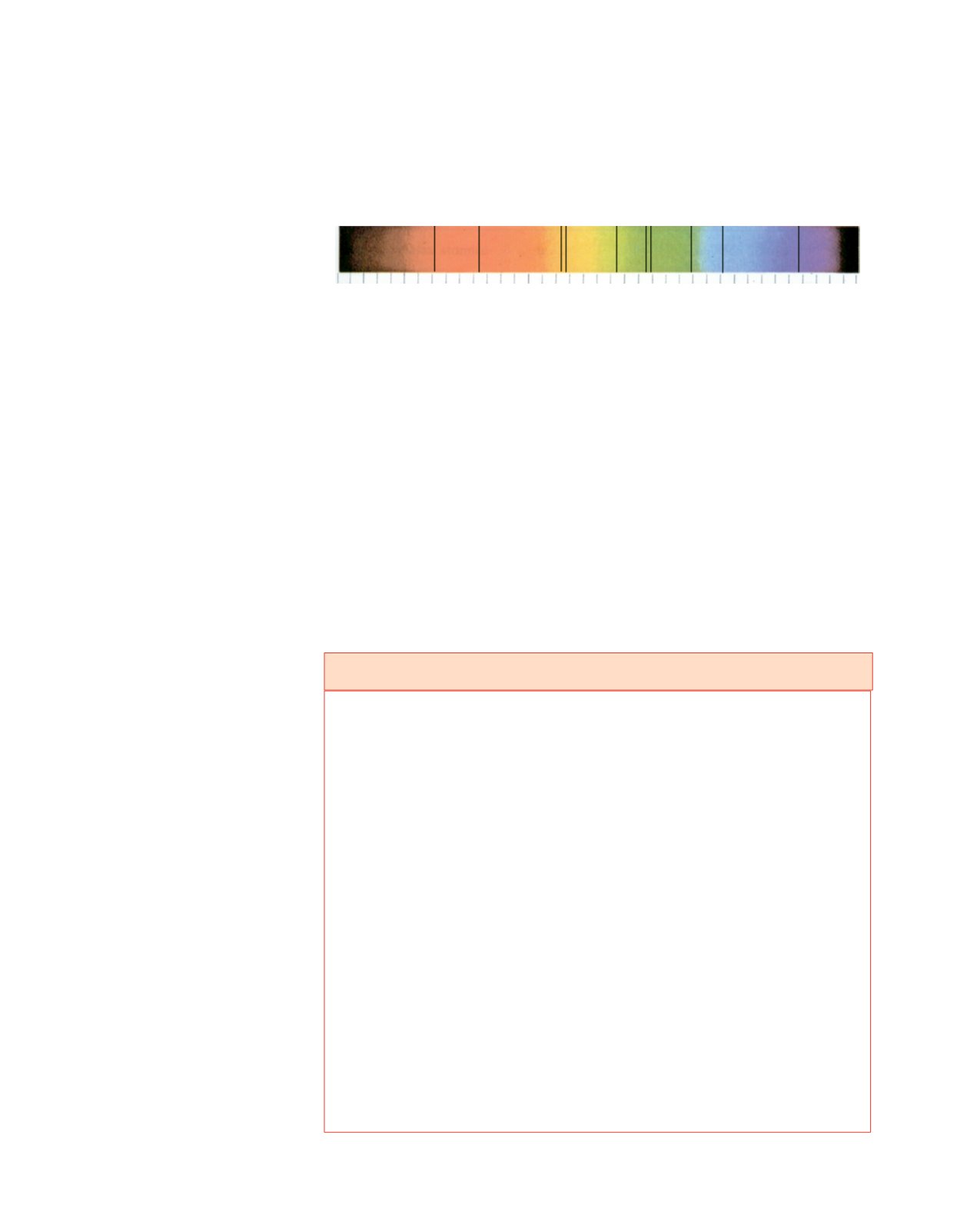

La figura 16.32 mostra lo spettro solare: in esso si osservano un gran numero di

righe nere (

righe di Fraunhofer

) che rappresentano lo spettro di assorbimento

dell’insieme degli elementi presenti sulla superficie solare (

cromosfera

) su un

fondo continuo che corrisponde all’emissione di un corpo alla temperatura

T

6000 K. Anche gli spettri di assorbimento possono quindi essere utilizzati per il

riconoscimento degli elementi.

La radiazione assorbita dagli atomi della sostanza interposta viene da questi dif-

fusa in tutte le direzioni, indipendentemente dalla direzione di propagazione della

luce incidente (possiamo riferirci al meccanismo descritto nel paragrafo 13.6). Lo si

verifica facilmente analizzando ad esempio la luce diffusa dai vapori di sodio prima

citati, nella quale si ritrovano principalmente le due lunghezze d’onda corrispon-

denti alle righe di assorbimento.

Regola di Kirchhoff

H

a

D

1

D

2

H

b

750

700 650

600 550

500 450

400 nm

Figura 16.32

Tra le righe di Fraunhofer sono indicate in particolare due righe dell’idro-

geno e due del sodio.

Nota. Larghezza delle righe spettrali

Abbiamo già detto nel paragrafo 12.10 che l’emissione luminosa da parte di un atomo

può essere rappresentata con un pacchetto d’onde di durata

D

t

10

–8

s nel quale sono

necessariamente presenti molte lunghezze d’onda in un intervallo

Dl

centrato intorno al

valor medio

l

, con

Dl

/

l

10

–7

. L’argomento classico è confermato dalla trattazione

quantistica, che porta ai valori suddetti.

Ad un certo intervallo

Dl

è associata, in base a (16.11), una variazione

Dq

l

dell’angolo

q

l

al quale si osserva il massimo di ordine

m

e in prima approssimazione, se gli angoli

sono piccoli, possiamo porre

m

Dq

l

–––

Dl

.

d

Confrontiamo questa

larghezza

Dq

l

, che è

intrinseca della riga

e si può chiamare

lar-

ghezza naturale

della riga, con la

larghezza strumentale

(16.12) introdotta dal reticolo:

Dq

l

m Nd

1

Dl

–––– = –––

Dl

–––– =

m N

––– –––– =

m N

0.5 · 10

–7

.

Dq

d

2

l

2

l

In un reticolo con

N

= 10

4

e all’ordine

m

= 2

Dq

l

/

Dq

= 10

–3

: la larghezza naturale è

trascurabile rispetto alla larghezza strumentale, ovvero la larghezza osservata è esclusi-

vamente quella strumentale.

Osserviamo anche che il suddetto reticolo ha il potere risolutivo

R

=

m N

= 2 · 10

4

e che

quindi

Dl

/

l

= 1 /

R

= 5 · 10

–5

, molto maggiore di

Dl

/

l

= 10

–7

: il reticolo può risolve-

re due righe vicine, ma non misurare la larghezza naturale; una riga cioè appare di sicu-

ro monocromatica.