652

Diffrazione

Lo stesso risultato si ottiene anche scrivendo

1 1

1

1

E

P

=

E

1

–

E

2

+

E

3

–

E

4

+ … = ––

E

1

+ –– (

E

1

– 2

E

2

+

E

3

) + –– (

E

3

– 2

E

4

+

E

5

) + … = ––

E

1

.

2 2

2

2

I segni più e meno alternati sono dovuti alle successive differenze di fase di

p

e i termini tra

parentesi si considerano nulli in quanto si ammette che per effetto dell’interferenza il contri-

buto di ciascuna zona di Fresnel con

n

pari sia compensato dai contributi delle due semizone

dispari adiacenti.

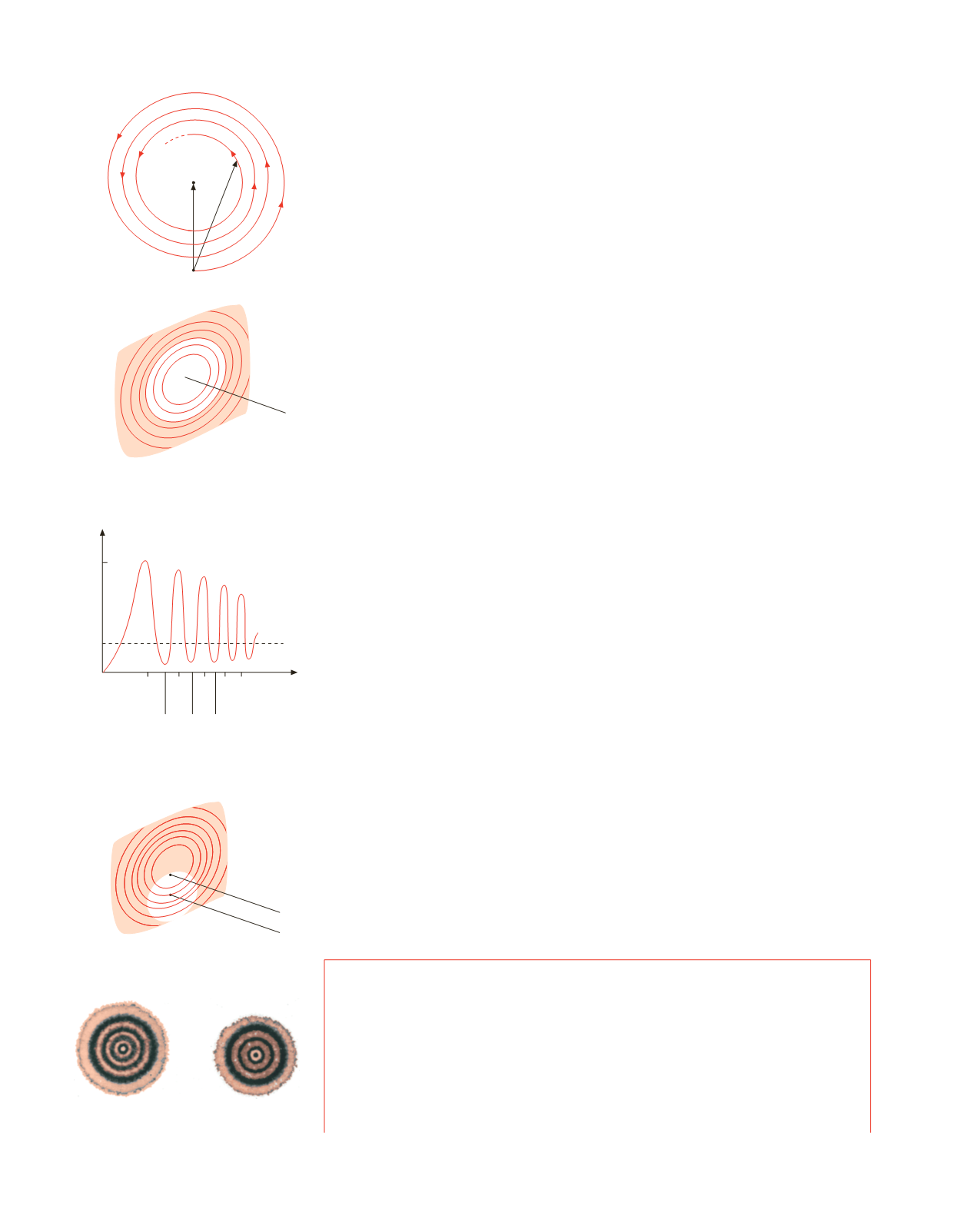

Diffrazione di un foro circolare

Per quanto detto è evidente che, fissato un punto

P

distante

r

0

dal piano d’onda, ad ogni

disco di raggio

R

(0

≤

R

<

∞

) tracciato sul piano come in figura 16.33 è associato, sulla curva

a spirale dei vettori rotanti un punto

O

", ovvero un vettore

OO

" la cui ampiezza dà l’ampiez-

za del campo elettrico

E

P

prodotto in

P

dalla porzione del fronte d’onda coincidente col disco.

Quando

R

eguaglia il raggio di una delle zone di Fresnel il punto

O

" sta sulla verticale pas-

sante per

O

.

Il ragionamento svolto finora può apparire puramente formale; se ne scopre però l’utilità

non appena si interpone sul fronte d’onda, a distanza

r

0

da

P

, uno schermo opaco con un foro

di raggio

R

:

OO

" dà l’ampiezza del campo elettrico trasmesso dal foro e l’intensità

I

P

è pro-

porzionale a (

OO

")

2

. Facendo variare con continuità

R

da zero a infinito si ottiene per

I

P

l’andamento mostrato in figura 16.36: a causa dell’interferenza tra le varie porzioni del fron-

te d’onda l’intensità dipende fortemente dal raggio del foro. I punti di

massima intensità

si

hanno quando il foro comprende esattamente un

numero dispari di zone di Fresnel

, cioè per

raggi

R

pari a

R

1

=

r

0

l

,

R

3

= 3

R

1

,

R

5

=

5

R

1

, … secondo (16.16); i punti di

minima

intensità

si osservano invece con i raggi

R

2

= 2

R

1

,

R

4

= 2

R

1

,

R

6

= 6

R

1

, …, cioè quan-

do il foro ricopre esattamente un

numero pari di zone di Fresnel

; la linea tratteggiata rappre-

senta l’intensità in assenza dello schermo col foro. I valori dei massimi sono decrescenti e

quelli dei minimi crescenti perché le ampiezze dei campi decrescono all’aumentare di

R

:

E

1

>

E

1

–

E

2

+

E

3

>

E

1

–

E

2

+

E

3

–

E

4

+

E

5

> … ,

E

1

–

E

2

<

E

1

–

E

2

+

E

3

–

E

4

< … .

Quanto discusso avviene sull’asse del foro. Per determinare l’intensità in un punto

Q

che

non sta sull’asse

OP

occorre tener presente che il sistema di zone di Fresnel è caratteristico

del punto di osservazione: spostandosi da

P

a

Q

parallelamente al piano del foro le zone di

Fresnel si spostano rigidamente con

Q

. In una generica posizione l’ampiezza

E

Q

risulta dalla

sovrapposizione dei campi di quelle porzioni di zone intersecate dal foro (figura 16.37).

Anche quando il punto

Q

è nella zona d’ombra geometrica in esso si osserva un’intensità non

nulla.

La figura di diffrazione completa osservata sullo schermo distante

r

0

dal foro consta di

una serie di corone circolari alternativamente chiare e scure, con il centro chiaro se

R

=

R

1

,

R

3

,

R

5

, …, scuro se

R

=

R

2

,

R

4

,

R

6

, … . Due esempi sono mostrati in figura 16.38.

Supponiamo ora di cambiare la distanza

r

0

mantenendo costanti la lunghezza d’onda

l

e

il raggio

R

del foro. Ad ogni valore di

r

0

è associato un sistema d’azione di Fresnel in quanto

i raggi delle zone dipendono da

r

0

secondo (16.16); ci sono valori di

r

0

per i quali nel foro

cadono un numero dispari di zone e valori per i quali invece le zone coincidenti col foro sono

in numero pari: ai primi valori corrispondono massimi di intensità sull’asse, ai secondi mini-

mi di intensità. Trattiamo numericamente questa situazione nel successivo esempio.

O

'

O

"

O

r

0

P

E

P

=

E

1

–

E

2

+

E

3

Figura 16.35

I

P

R

1

R

2

R

4

R

6

R

3

R

5

R

7

R

9

R

I

1

I

1

––

4

Figura 16.36

O

'

O

r

0

r

0

Q

P

Figura 16.37

Figura 16.38

Esempio 16.11

Un’onda piana monocromatica di lunghezza d’onda

l

= 0.685

m

m incide su un’apertura

circolare di raggio

R

= 2 mm. Determinare a quali distanze lungo l’asse del foro si osser-

vano massimi di intensità e a quali distanze minimi di intensità.

Soluzione

Fissato un punto

P

sull’asse del foro a distanza

r

0

, costruiamo il corrispondente sistema

di zone di Fresnel. Se

r

0

è tale che

R

2

=

r

0

l

, il foro corrisponde alla prima zona di