Olografia

657

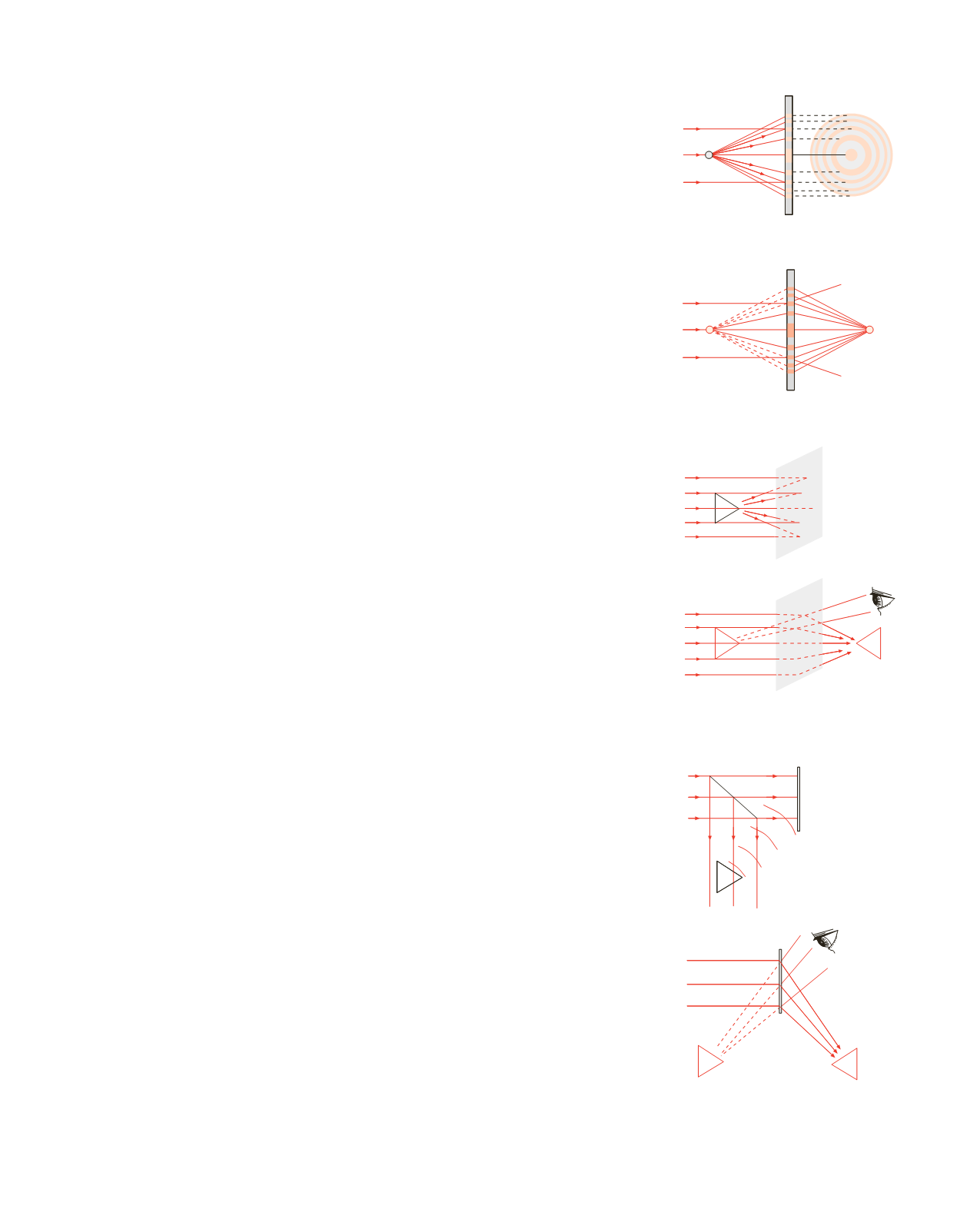

Nella figura 16.47 sulla lastra sono colorate le zone in cui si hanno i massimi, mentre sono

state lasciate bianche le zone dei minimi (non nulli); gli anelli accanto rappresentano il nega-

tivo della lastra.

Osserviamo che nella figura di interferenza sono registrate le informazioni sull’ampiez-

za e sulla fase dell’onda diffusa che ha contribuito ad impressionare la lastra: l’informazione

sull’ampiezza è data dal

grado di annerimento

e quella sulla fase è contenuta nella coordina-

ta

z

, legata a

d

. A questa figura di interferenza si dà il nome di

ologramma

dell’oggetto pun-

tiforme

P

.

Supponiamo di illuminare la lastra fotografica sviluppata con lo stesso fascio di luce con

cui l’abbiamo prodotta (fascio di riferimento). La struttura degli anelli chiari e scuri che costi-

tuiscono l’ologramma è quella caratteristica di un reticolo zonato di Soret (paragrafo 16.7);

il raggio del dischetto scuro centrale, eguale al raggio della prima posizione di minimo, vale

secondo (16.18)

z

1

=

l

x

0

ed è quindi anche eguale al raggio

R

1

della prima zona di Fresnel

relativa ad un punto

P

' distante

x

0

dall’ologramma, secondo (16.16). Pertanto le onde diffrat-

te dalle aperture anulari (anelli chiari) vengono focalizzate, in accordo con (16.17), nel punto

distante

z

2

1

f

= ––– =

x

0

.

l

Si dice che

P

', simmetrico del punto

P

in cui era stata posta la sferetta durante la produzione

dell’ologramma, è l’

immagine reale

dell’oggetto puntiforme

P

. Nella figura 16.48 sono dise-

gnati anche i raggi diffratti allo stesso angolo di quelli convergenti in

P

', ma lungo la direzio-

ne simmetrica; tali raggi sembrano provenire dalla posizione in cui era stato posto l’oggetto

P

e per questa ragione si dice che l’ologramma fornisce anche un’

immagine virtuale

dell’oggetto, situata nella stessa posizione e completamente indistinguibile da questo. In

effetti i raggi che sembrano provenire da

P

soddisfano alle stesse condizioni di coerenza vali-

de per i raggi che convergono in

P

' e portati a interferire sulla retina danno anch’essi un mas-

simo. In un certo senso ciascun raggio dell’onda di riferimento che arriva su un anello tra-

sparente si comporta come se arrivasse alla fenditura di un reticolo e dà due raggi corrispon-

denti ai massimi del prim’ordine, uno convergente in

P

' e uno che sembra divergere da

P

.

Se in luogo di un oggetto puntiforme nell’intorno di

P

è posto un oggetto vero e proprio

trasparente, ciascun elemento dà origine alla sua figura di interferenza e quindi al suo retico-

lo di Soret e l’ologramma è la sovrapposizione di un numero grandissimo di tali reticoli.

Osservato ad occhio nudo o con unmicroscopio, l’ologramma si presenta complicato e di dif-

ficile interpretazione. Invece se lo si illumina con lo stesso fascio di luce con cui è stato pro-

dotto esso dà origine a due immagini, una virtuale nella posizione in cui era posto l’oggetto e

una reale in posizione simmetrica. L’immagine reale, che ha le stesse proprietà rispetto

all’oggetto dell’immagine data da uno specchio piano, può essere osservata mettendola a

fuoco su uno schermo. L’immagine virtuale è visibile ad occhio nudo guardando attraverso

l’ologramma. Si tratta, è bene notarlo, di

immagini veramente tridimensionali

: spostando

l’occhio si vede cambiare l’immagine, proprio come avviene con un oggetto reale. Le stesse

immagini, anche se con una risoluzione ottica minore, si ottengono illuminando soltanto una

parte dell’ologramma, in quanto questa contiene un’informazione, seppure parziale, su tutti

i punti dell’oggetto.

L’originalità della procedura olografica consiste nella registrazione dell’informazione

completa relativa al fronte d’onda emesso dall’oggetto e successivamente nella possibilità di

ricostruire questo fronte d’onda come se fosse emesso dall’oggetto stesso; la normale foto-

grafia è soltanto una registrazione di intensità. Il principio di funzionamento è conseguenza

diretta della natura ondulatoria della luce e delle proprietà di coerenza delle onde che interfe-

riscono. Nella produzione di un ologramma le onde interferiscono dopo aver compiuto cam-

mini a volte molto differenti come lunghezza ed è quindi necessario che la sorgente abbia

un’elevata lunghezza di coerenza (vedi paragrafi 12.10 e 15.3). Per questa ragione, anche se

l’idea dell’olografia risale al 1948 (D. Gabor), essa ha trovato reali applicazioni a partire dal

1963, solo dopo la realizzazione del laser (1960).

Nella pratica per la produzione e l’osservazione susseguente dell’ologramma si adottano

configurazioni geometriche differenti da quella cosiddetta in linea trattata prima. Tra l’altro,

nell’osservazione dell’immagine virtuale per trasparenza attraverso l’ologramma si ha lo

svantaggio di guardare in direzione del laser utilizzato per la ricostruzione.

Un possibile dispositivo che non utilizza lenti è mostrato in figura 16.50. Lungo il cam-

mino di un fascio laser viene posto uno specchio semiriflettente che dà origine al fascio tra-

smesso di riferimento e al fascio riflesso che colpisce l’oggetto di cui si intende fare l’olo-

P

Figura 16.47

P

P

'

immagine

virtuale

immagine

reale

Figura 16.48

lastra

fotografica

immagine

virtuale

ologramma

immagine

reale

Figura 16.49

Figura 16.50

ologramma

specchio

lastra

C

B

A

immagine virtuale

immagine reale