660

Diffrazione

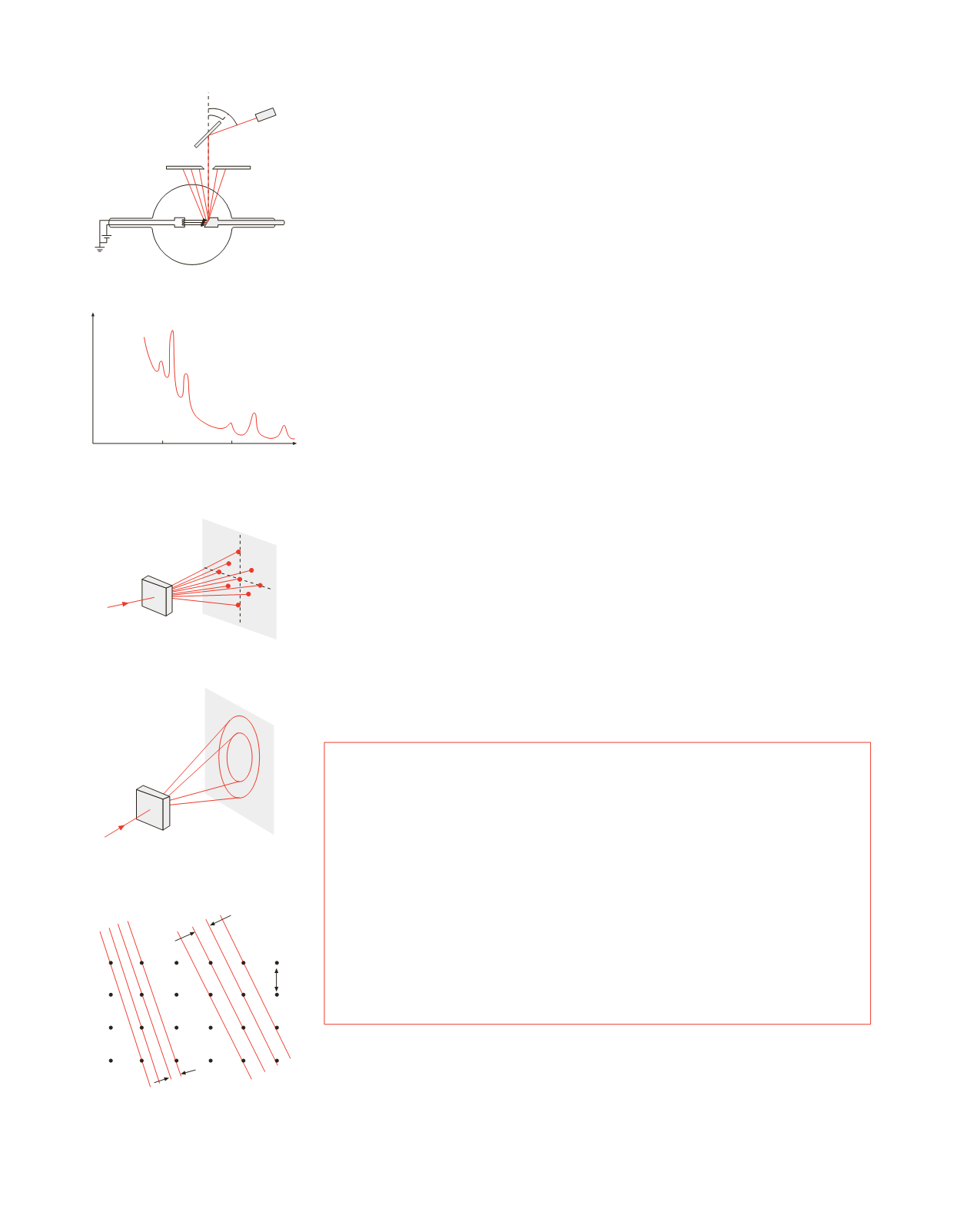

Un dispositivo per l’osservazione della diffrazione di raggi

X

è lo

spettrografo a cristal-

lo

della figura 16.54, ideato da Bragg. In corrispondenza ad una determinata serie di piani

reticolari, cioè ad un certo valore di

d

, si varia l’angolo

q

e misurando gli angoli dei massimi

si deduce dalla (16.19) lo spettro delle lunghezze d’onda del fascio di raggi

X

. Si verifica così

l’esistenza della componente continua alla radiazione di frenamento, alla quale è sovrappo-

sta la componente a

righe

caratteristica della struttura atomica del materiale emettitore. In

figura 16.55 è mostrato uno dei primi spettri ottenuti da Bragg nel 1913: sono visibili gli spet-

tri del primo e del second’ordine, ciascuno con tre righe. Viceversa, utilizzando un fascio

monocromatico di raggi

X

si possono determinare le varie distanze

d

, acquisendo informa-

zioni sulla struttura cristallina del materiale usato come bersaglio nello spettrografo.

Se il fascio incidente può incontrare nel cristallo diverse famiglie di piani reticolari

l’aspetto della figura di diffrazione è molto diverso. In effetti la prima evidenza sperimenta-

le sulla natura ondulatoria dei raggi

X

venne ottenuta da von Laue nel 1912, con l’apparato

schematizzato in figura 16.56. Un fascio di raggi

X

con piccola sezione incide su un sottile

cristallo di solfuro di zinco; su una lastra fotografica si osserva la figura di diffrazione. Questa

consta di un insieme di punti disposti in modo regolare intorno al fascio centrale trasmesso;

ciascun punto è la traccia di una direzione lungo cui si è avuto un massimo. Infatti una lun-

ghezza d’onda

l

incidente può trovare una coppia di valori

d

i

e

q

i

per i quali è soddisfatta

(16.19) con un certo valore intero positivo

m

i

: vuol dire che la direzione di incidenza forma

l’angolo di radenza

q

i

con una famiglia di piani reticolari aventi tra loro distanza

d

i

e che 2

d

i

sen

q

i

=

m

i

l

; il raggio diffratto impressiona la lastra in una zona ristretta, quasi puntiforme.

Data

l

la (16.19) può essere soddisfatta anche per una terna di valori

d,

q

, m

diversa dalla pre-

cedente e il fatto si può ripetere per le altre lunghezze d’onda incidenti. Si forma così lo

spet-

trogramma a punti di Laue

nel quale ad ogni punto è dunque associata una famiglia di piani

reticolari; esso è caratteristico della struttura cristallina illuminata col fascio di raggi

X

.

Invece che da un cristallo supponiamo che il materiale diffondente sia costituito da una

polvere contenente un gran numero di microcristalli, orientati in maniera casuale. Se la con-

dizione (16.19) è soddisfatta per una data famiglia di piani reticolari di un particolare micro-

cristallo, essa viene soddisfatta anche da moltissimi altri microcristalli e al posto di un punto

abbiamo sulla lastra fotografica una circonferenza. È come prendere una particolare situa-

zione realizzata col metodo di Laue e ruotare il cristallo attorno all’asse del fascio: infatti

nella polvere cristallina si trovano tutte le orientazioni che corrisponderebbero ad una tale

rotazione. Lo

spettrogramma

, detto di

Debye-Scherrer

, contiene una serie di circonferenze,

ognuna generata come descritto con una diversa famiglia di piani reticolari.

La diffrazione dei raggi

X

, oltre che per la spettroscopia dei raggi

X

stessi e per indagini

sui cristalli, è utilizzato anche per lo studio di strutture microscopiche come quelle di mole-

cole biologiche complesse, tipo DNA.

rivelatore

2

q

q

cristallo

intensità

+

e

Figura 16.54

10°

20°

q

Figura 16.55

Esempio 16.14

Un fascio di raggi

X

di lunghezza d’onda

l

= 0.1 nm incide su un cristallo di NaCl che

funge da bersaglio nello spettrografo a cristallo. Calcolare gli angoli

q

ai quali si forma-

no i massimi di interferenza per i due sistemi di piani reticolari mostrati in figura.

Soluzione

Dalla figura si ricava, essendo

a

= 0.282 nm,

d

1

=

a

/ 5 = 0.126 nm ,

d

2

=

a

/ 10 = 0.089 nm .

I massimi si formano per

m

l

m

l

sen

q

= ––––– = 0.397

m

,

q

1

= 23.4°

q

2

= 52.7° , sen

q

= ––––– = 0.562

m

,

q

1

= 34.2°.

2

d

1

2

d

2

cristallo

fascio di

raggi

X

lastra

Figura 16.56

lastra

polvere

cristallina

Figura 16.57

Figura 16.58

d

1

d

2

a

X