Spettroscopia con il reticolo di diffrazione

649

Gli spettri continui sono invece emessi da solidi e liquidi portati a temperatura

elevata; un esempio sono i filamenti delle comuni lampadine a incandescenza (vedi

figura 13.41). Le caratteristiche di questi spettri di emissione dipendono dalla tem-

peratura di equilibrio e anzi si può dire con buona approssimazione che ad una stes-

sa temperatura tutti i corpi hanno lo stesso spettro di emissione.

Il

deuterio

, isotopo dell’idrogeno con il nucleo formato da un protone e da un

neutrone invece che da un solo protone, venne scoperto nel 1932 analizzando con

uno spettroscopio a reticolo lo spettro di una lampada contenente idrogeno. Accanto

alla riga azzurra con

l

= 486.1 nm, tipica dell’idrogeno, venne osservata per la

prima volta una riga molto debole, separata soltanto di 0.13 nm, correttamente inter-

pretata come il segnale della presenza, in piccola percentuale, di una diversa specie

atomica. Il potere risolutivo necessario per questa misura è dell’ordine di 4 · 10

3

.

Spettri di assorbimento

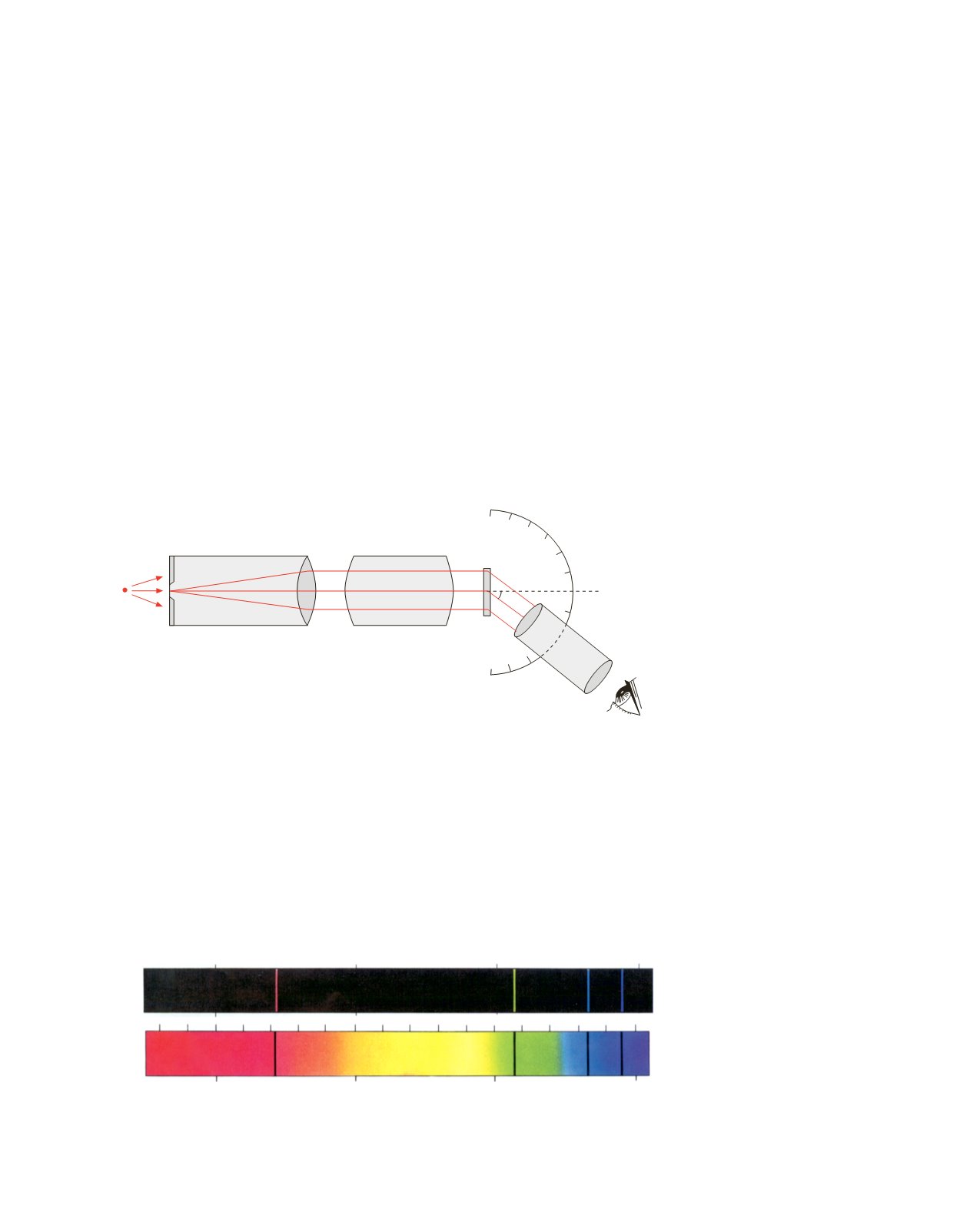

Se esaminiamo con uno spettrometro a reticolo la luce emessa da un filamento

incandescente e puntiamo il telescopio nella regione angolare corrispondente alle

direzioni dello spettro del prim’ordine, osserviamo una striscia continua di colori

dal violetto al rosso. Supponiamo ora di interporre tra la lampada e il reticolo un

recipiente di vetro trasparente riempito ad esempio con vapori di sodio: lo spettro

continuo colorato appare solcato da due linee nere, in una posizione che corrispon-

de alle due lunghezze d’onda citate nell’esempio 16.9. Si dice che il sodio ha

assor-

bito

le due lunghezze d’onda e le due linee nere vengono chiamate

righe di assorbi-

mento

. Interponendo varie sostanze si osserva ogni volta una serie diversa di righe

di assorbimento che nel loro complesso costituiscono uno

spettro di assorbimento

.

Figura 16.30

C

q

F

sostanza

che assorbe

L

1

R

L

2

L

3

T

S

l

(nm)

700

600

500

400

l

(nm)

700

600

500

400

H

H

Figura 16.31

Spettri di assorbimento