644

Diffrazione

p

a

sen

q

sen ––––––––

l

lim

[

––––––––––––––

]

2

= 1

a

/

l

→

0

p

a

sen

q

––––––––

l

e si ritrova appunto la (15.14), dedotta nell’ipotesi che l’intensità di ciascuna sorgente

fosse costante al crescere di

q

.

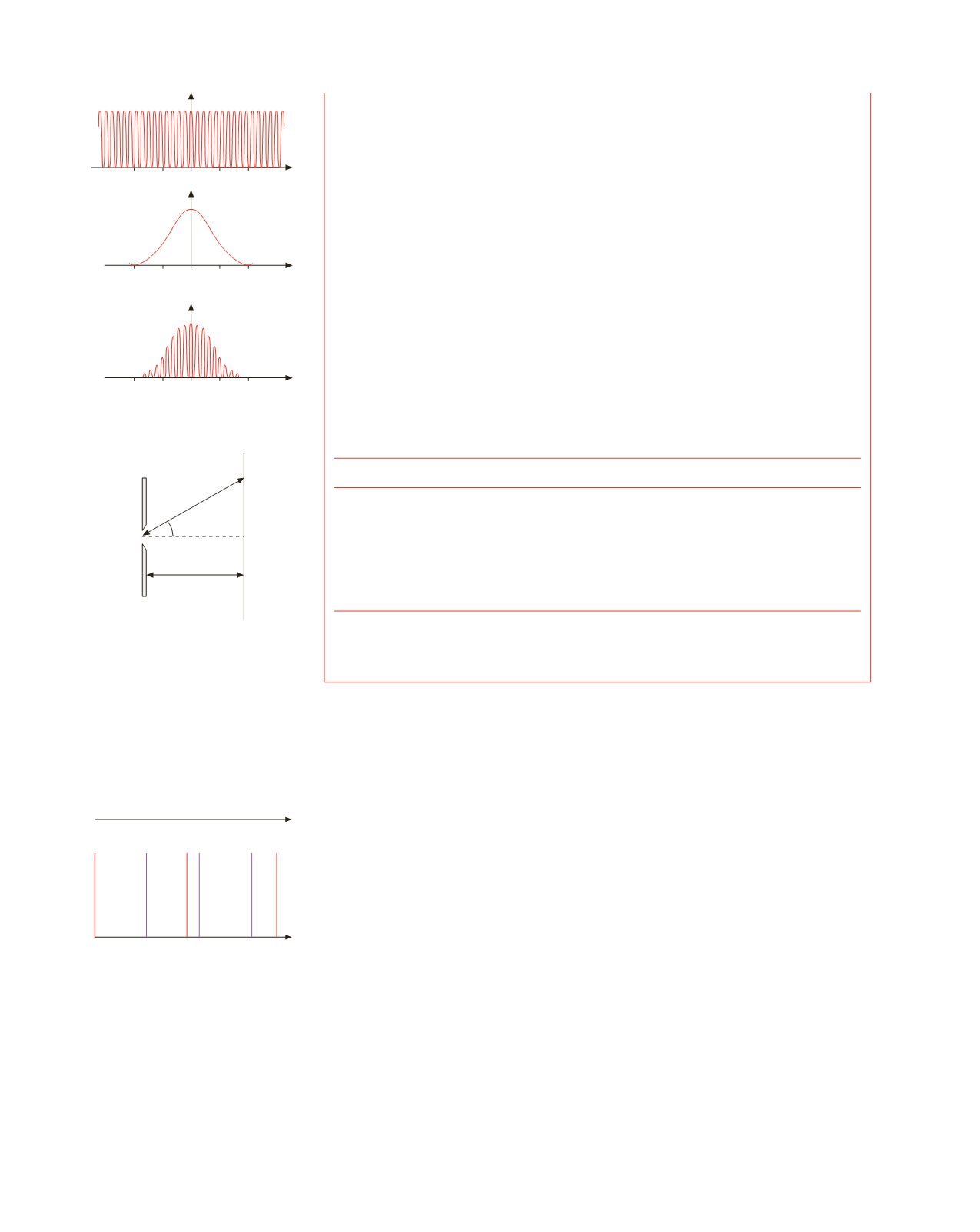

Nella figura 16.23, calcolata numericamente per

l

= 0.5

m

m, sono riportati separata-

mente i vari termini. Poiché

a

/

d

= 1/10 la decima frangia è assente; le frange corrispon-

denti a

m

= 8 e

m

= 9 hanno, applicando (16.13),

R

8

= 0.055 e

R

9

= 0.012. Sono così

osservabili, nell’ipotesi

R

m

> 0.05, la frangia centrale e 8

×

2 = 16 frange laterali. È dun-

que la diffrazione dovuta all’apertura finita delle fenditure la causa fisica principale che

limita l’osservazione di un gran numero di frange d’interferenza.

Gli altri fattori correttivi finora trascurati interverrebbero solamente se si potessero

osservare frange ad angoli molto grandi. Essi sono dovuti al fattore di inclinazione e alla

maggior distanza dalla fenditura dei punti dello schermo lontani dal centro; nell’ipotesi

che una fenditura emetta un’onda cilindrica, l’intensità diminuisce come 1/

r

e rispetto al

centro invece che 1/

f

ci vuole 1/ (

f

/ cos

q

) = cos

q

/

f

, come si vede nella figura 16.24.

Complessivamente il fattore di riduzione angolare risulta

f

2

(

q

) cos

q

; alcuni valori sono

riportati nella tabella.

q

f

2

(

q

)

cos

q

f

2

(

q

) cos

q

0°

1

1

1

5°

0.996

0.996

0.992

15°

0.966

0.966

0.933

30°

0.871

0.866

0.754

45°

0.729

0.707

0.515

60°

0.563

0.500

0.282

Per valori piccoli di

q

la correzione è quasi trascurabile (< 1% fino a 5.7°, < 5% fino a

12.9°), c’è solo l’effetto della diffrazione.

I

(

q

)

I

(

q

)

I

(

q

)

–10° –5° 0° 5° 10°

q

–10° –5° 0° 5° 10°

q

–10° –5° 0° 5° 10°

q

Figura 16.23

P

f

f

––––

cos

q

q

Figura 16.24

Il reticolo descritto finora è detto

reticolo

funzionante in

trasmissione

; se le inci-

sioni vengono fatte su una superficie riflettente abbiamo un reticolo funzionante in

riflessione, per il quale si svolgono considerazioni analoghe.

16.6 Potere dispersivo e potere risolutivo di un reticolo di diffrazione

Se la sorgente che illumina il reticolo non emette luce monocromatica, le diffe-

renti lunghezze d’onda che compongono la luce incidente producono massimi prin-

cipali ad angoli diversi, in quanto la (16.11) dipende dalla lunghezza d’onda; solo il

massimo di ordine zero si forma a

q

= 0 per tutte le lunghezze d’onda.

Questa dipendenza dell’angolo di formazione dei massimi dalla lunghezza

d’onda si chiama dispersione angolare, in analogia con la dispersione che si verifi-

ca nella trasmissione attraverso una superficie di discontinuità dell’indice di rifra-

zione, anche se si tratta di fenomeni ben diversi.

Fissato un valore dell’ordine

m

, l’insieme dei massimi che si formano per le

diverse lunghezze d’onda prende il nome di spettro di ordine

m

, per cui si ha uno

spettro del prim’ordine (

m

= 1), uno del secondo ordine (

m

= 2) e così via.

Quando l’illuminazione è in luce bianca, nella quale si trovano con continuità

tutte le lunghezze d’onda comprese tra il viola

l

V

= 0.4

m

m e il rosso

l

R

= 0.7

m

m, lo

spettro

del

prim’ordine

è l’unico cosiddetto

puro

, dato che ad un certo angolo cor-

m

sen

q

0 1 1 2 3 2

l

V

–––

d

l

R

–––

d

Figura 16.25