638

Diffrazione

ne della direzione

q

= 0, la figura di diffrazione prodotta da un disco opaco di dia-

metro

D

coincide con la figura di diffrazione prodotta da un foro circolare di dia-

metro

D

praticato in uno schermo opaco. Discuteremo nel paragrafo 16.8 cosa suc-

cede per

q

= 0.

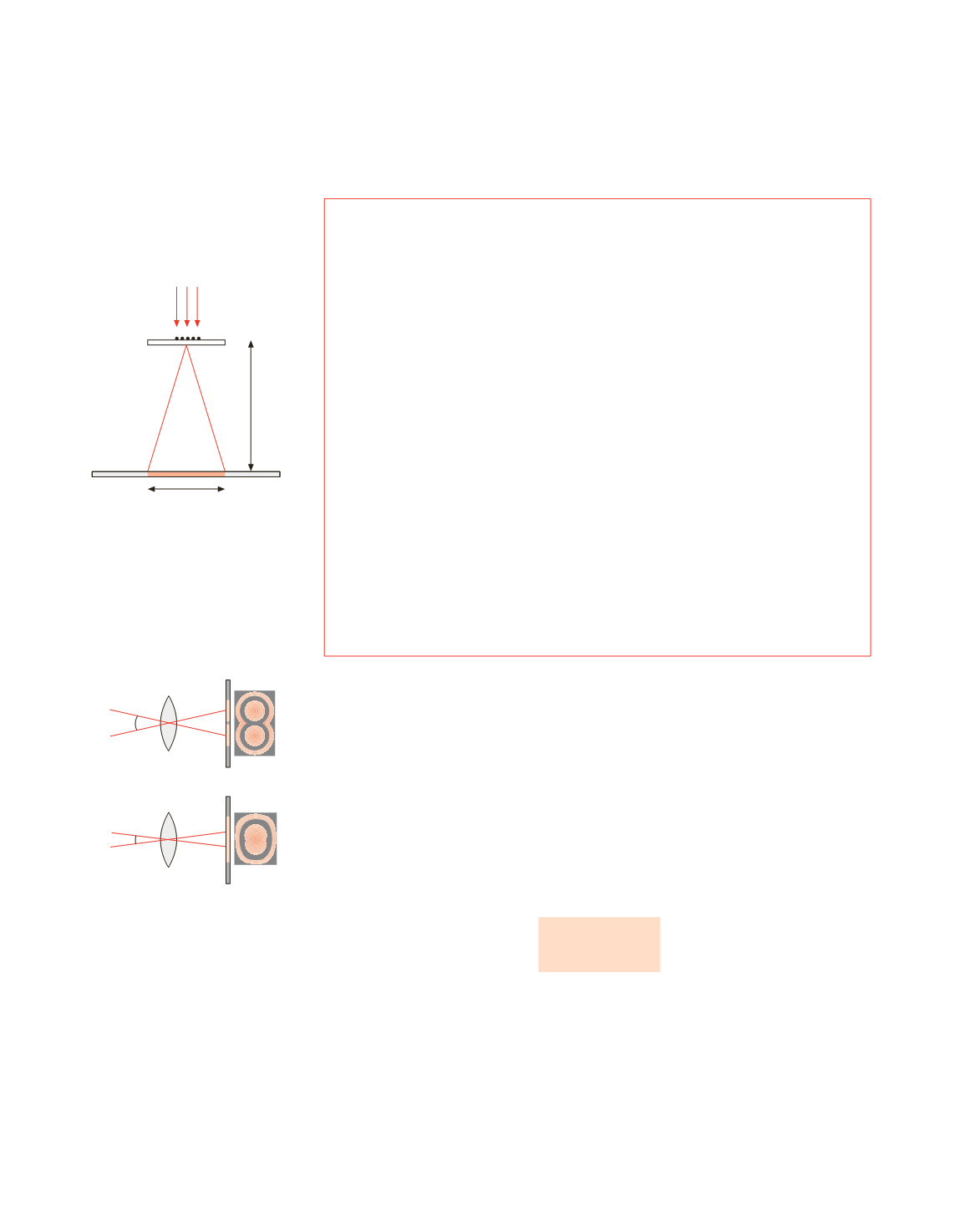

16.4 Limite di risoluzione delle lenti

Il fatto che l’immagine di un punto data da una lente sia un un dischetto è impor-

tante quando si vogliano distinguere due oggetti puntiformi, visti dalla lente sotto

un piccolo angolo. La figura 16.15mostra due sorgenti puntiformi incoerenti

S

1

e

S

2

,

molto lontane, viste dalla lente

L

sotto un angolo

a

. Se

a

>>

q

= 1.22

l

/

D

non c’è

sovrapposizione tra i due dischetti che rappresentano le immagini di

S

1

e

S

2

e quindi

le due sorgenti appaiono distinte ovvero, come si dice, risolte. Al diminuire di

a

le

due figure di diffrazione cominciano a sovrapporsi e ad un certo punto diventa

impossibile distinguerle.

Quando

S

1

e

S

2

sono viste dalla lente sotto un angolo

l

a

R

= 1.22 –––

(16.8)

D

il primo minimo della figura di diffrazione di una sorgente coincide con il centro del

massimo dell’altra sorgente e si dice che le due

sorgenti

sono

appena risolte

. Questo

criterio di distinzione è noto come

criterio di Rayleigh

ed è comunemente usato in

ottica; esso è applicabile anche alle immagini date da una fenditura parallela, senza

il fattore 1.22.

L’angolo

a

R

definito da (16.8) si chiama

angolominimo risolvibile

e il suo inver-

so

Esempio 16.5

In una ristretta zona di un vetrino è depositato un sottile strato di polvere. Il vetrino è

illuminato con luce rossa di lunghezza d’onda

l

= 0.633

m

m (laser elio-neon). Su uno

schermo

C

posto a distanza

L

= 2 m dal vetrino si osserva un disco rosso di diametro

d

= 15.4 cm. Stimare il diametro

D

dei granelli di polvere.

Soluzione

Ciascun granello può essere schematizzato come un dischetto opaco di diametro

D

e

sullo schermo si osserva la figura di diffrazione. Applichiamo il principio di Babinet e

usiamo le stesse formule dell’esempio 16.4, con

L

al posto di

f

:

L

L

d

= 2.44

l

–––

⇒

D

= 2.44

l

––– = 20

m

m .

D

d

Si vede come la diffrazione possa essere utilizzata per stimare le dimensioni di oggetti

opachi. Perché si possa effettuare la misura deve formarsi il primo minimo, che delimi-

ta l’immagine, e quindi deve essere soddisfatta secondo (16.6) la condizione

l

D

sen

q

= 1.22 –––

≤

1

⇒

l

≤

–––– .

D

1.22

Sono dunque misurabili oggetti di dimensioni confrontabili con la lunghezza d’onda

della luce; se

D

è inferiore a ~5 · 10

–7

m bisogna ricorrere a radiazioni elettromagnetiche

con lunghezza d’onda inferiore, come la radiazione di sincrotrone e i raggi

X

. Vedremo

alcuni esempi nel capitolo 18.

C

d

L

Figura 16.14

a

R

a

S

1

S

2

S

2

S

1

Figura 16.15

Criterio di Rayleigh