www.

edises

.it

18

Parte Prima

La didattica dell’italiano

ro e nei settori scientifico-disciplinari che il Ministero dell’Istruzione prescrive quale

requisito indispensabile per aspirare all’abilitazione all’insegnamento di una specifica

materia. Ne consegue che il docente di lettere è chiamato a una continua attività di

approfondimento di settori della cultura anche assai distanti tra loro, che richiedono

lo sviluppo di competenze e di metodologie differenti.

È opportuno, inoltre, fare una distinzione tra le scuole del primo ciclo, comprenden-

te la scuola primaria e quella secondaria di primo grado, e gli istituti secondari di se-

condo grado. Nelle prime, infatti, sono state progressivamente introdotte metodolo-

gie basate su abilità e capacità, grazie anche a interventi legislativi mirati (i programmi

del 1979 e del 1985 e le

Indicazioni

Moratti e Fioroni). Nella scuola secondaria di se-

condo grado, invece, a causa di un vuoto normativo generalizzato e a sperimentazioni

mal riuscite, si assiste a una evidente supremazia della conoscenza sulla competenza e

a una vistosa spaccatura tra un triennio, in cui l’insegnamento dell’italiano è legato

alla lettura e all’interpretazione dei testi, e un biennio finale in cui si sviluppano le

capacità di produzione degli stessi. Ancora diversa la situazione dell’insegnamento

dell’italiano negli istituti professionali, nei quali è l’elemento linguistico a prevalere

su quello letterario, in virtù di una vicinanza al mondo del lavoro che induce i docen-

ti a strutturare quasi naturalmente un curricolo per competenze e abilità.

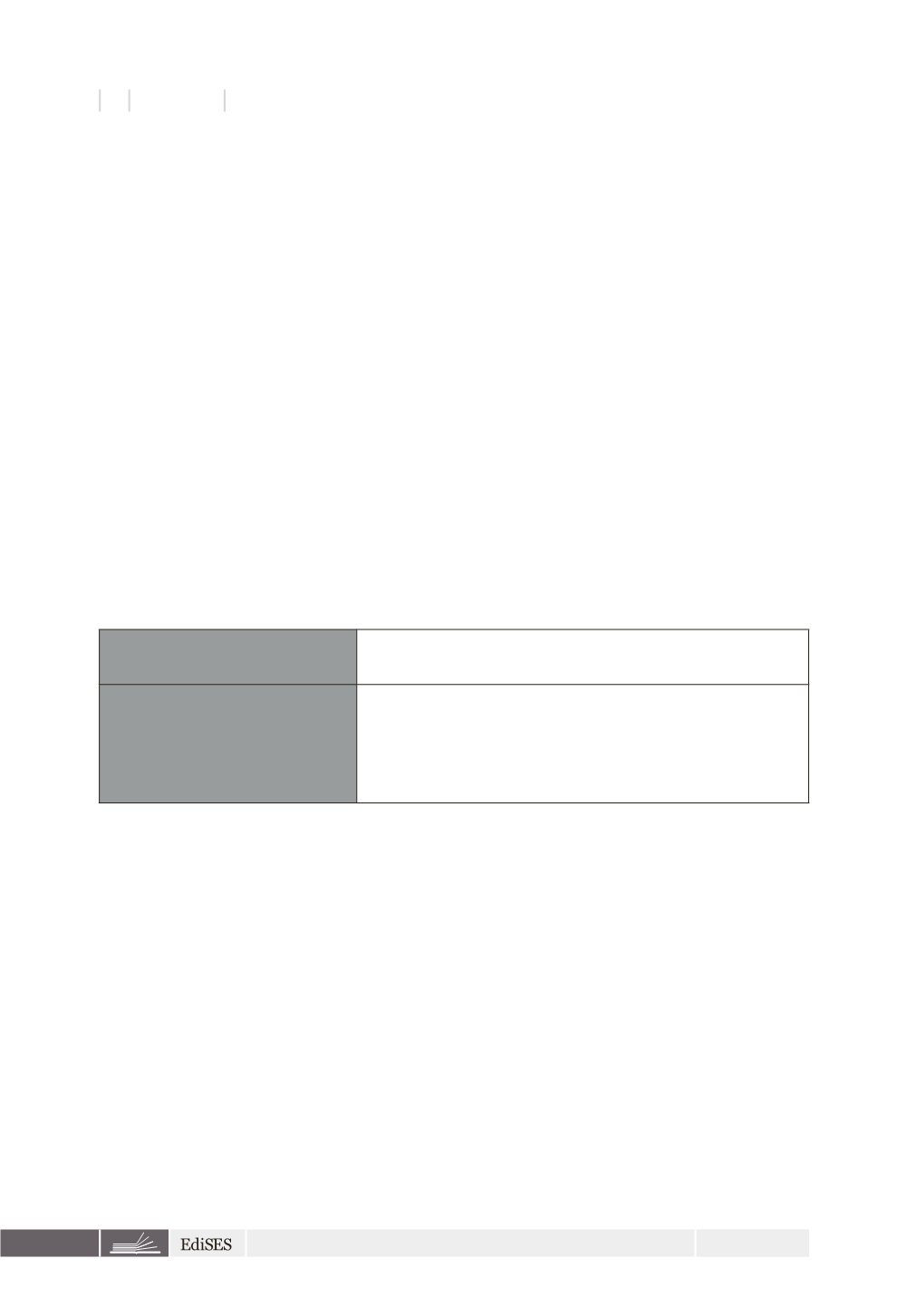

Nella tabella di seguito sono schematizzate le

differenze tra programmazione per

competenze e programmazione tradizionale

.

DIDATTICA TRADIZIONALE

Prevede un’organizzazione lineare e sequenziale, la lettura e

la memorizzazione. È l’insieme a comporre il programma.

DIDATTICA MODULARE

(PER COMPETENZE)

Prevede un’organizzazione per unità tematiche di

apprendimento, ognuna delle quali, compiuta in sé,

conduce a competenze certificabili. L’insieme costituisce

un curricolo. L’analisi è di tipo sincronico e procede per

associazioni.

Con l’introduzione delle competenze, in altri termini, non cambia tanto il contenuto

cognitivo, ma la sua finalità formativa, per cui la domanda giusta da porsi come do-

cente non è più “

I miei studenti hanno memorizzato la lezione

?”, quanto “

Quali competenze,

tra quelle indicate dagli assi culturali, la mia disciplina contribuisce a conseguire e sviluppare

?”.

Sebbene non manchino i sostenitori della didattica tradizionale, risulta difficile nega-

re i rilevanti

vantaggi della programmazione per competenze

, che possiamo di seguito

elencare:

>

>

sviluppo del cosiddetto

Decision Making

(DM) adattivo, ovvero la capacità dello stu-

dente di operare risolvendo problemi in situazioni complesse. Questo tipo di capaci-

tà rende il discente in grado di trovare una soluzione efficace tra le diverse possibili;

>

>

sviluppo dell’agire strategico, che abitua lo studente a fare previsioni le quali, com’è

stato ampiamente dimostrato nell’ambito delle scienze cognitive, sono il fine ulti-

mo dell’apprendimento e la modalità che consente la sopravvivenza della specie;

>

>

sviluppo della riflessività e del pensiero critico.