71

Le organizzazioni nel processo di acquisto del vino: il marketing business to business

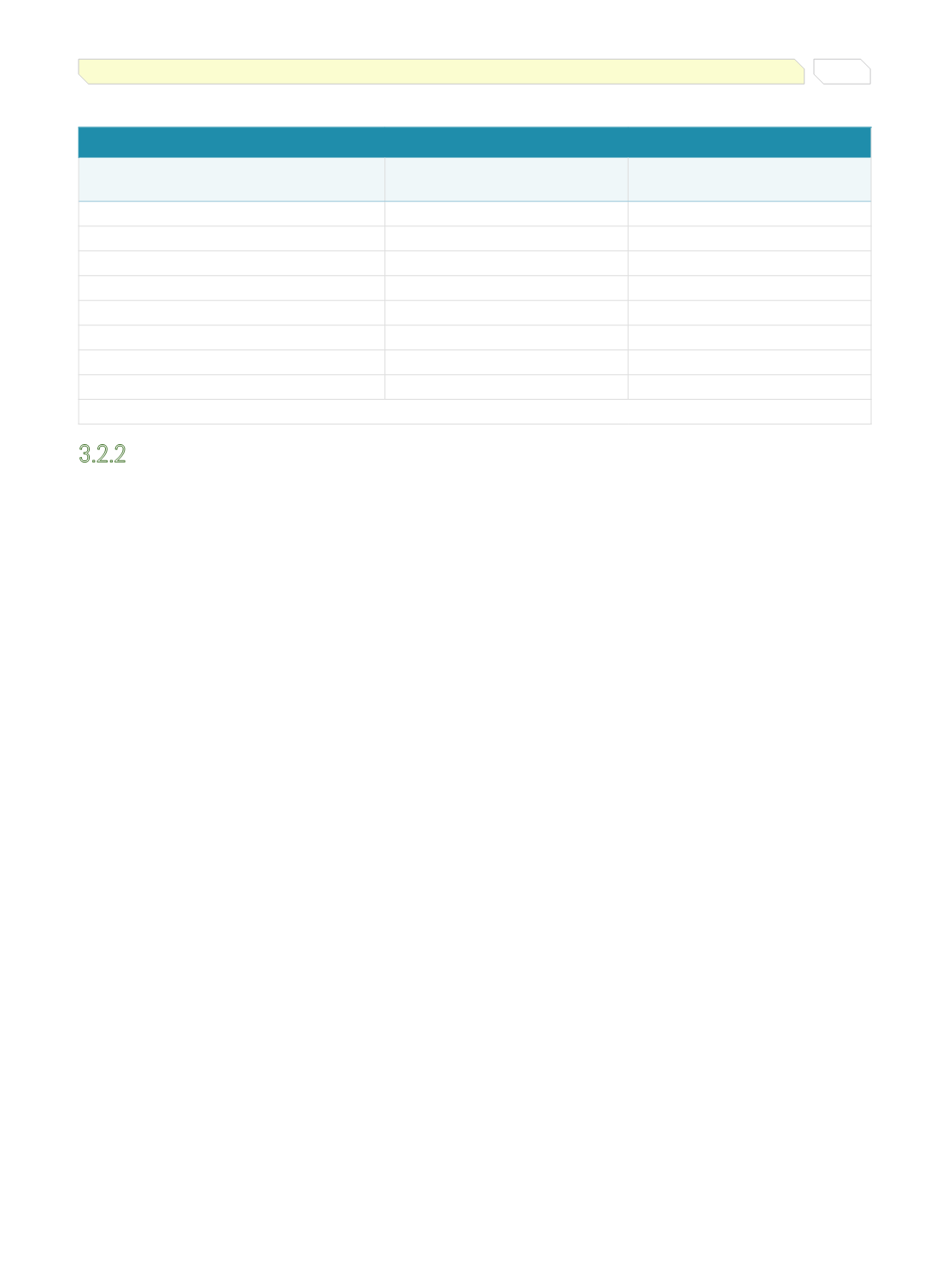

Tabella 3.2

Differenze nel processo di acquisto tra il mercato business to business e business to consumer

Differenze del comportamento degli

acquirenti

Business to business

Business to consumer

Influenze nell’acquisto

Molte

Poche

Cicli di acquisto

Lunghi

Brevi

Valore delle transazioni

Spesso elevate

Relativamente modeste

Complessità del processo di acquisto

Spesso complesso

Generalmente semplice

Interdipendenza tra acquirente e venditore Spesso elevata

Generalmente modesta

Professionalità negli acquisti

Spesso elevata

Generalmente modesta

Importanza delle relazioni

Spesso elevata

Generalmente poco importante

Regole scritte e formali

Spesso comuni

Non comuni

Fonte: ns. elaborazione da Brennan et al. (2011) e Fill et al. (2005).

3.2.2

Le azioni di marketing

In base alle caratteristiche specifiche delle relazioni esistenti e della tipologia di imprese coinvolte, anche per

il marketing business to business, si sviluppano una serie di attività concernenti le ricerche di mercato, le stra-

tegie di marketing operativo e le politiche di sviluppo che assumono forme ben precise in funzione del tipo di

imprese e del settore produttivo considerati.

Come nel caso del marketing rivolto al consumatore, una delle prime decisioni strategiche che deve affronta-

re l’impresa riguarda l’identificazione del mercato di riferimento e la scelta dei segmenti di clienti. Ciò compor-

ta la distinzione del mercato globale in sottogruppi di clienti omogenei in termini di bisogni, comportamento,

motivazioni d’acquisto che andranno a costituire i mercati potenziali su cui concentrarsi.

La segmentazione di mercato, nel caso del marketing B2B, risulta semplificata in quanto deve tener conto

che gli acquirenti sono organizzazioni e non singoli individui e pertanto poggia direttamente sui bisogni spe-

cifici del cliente che sono nella maggior parte dei casi definiti con chiarezza. In particolare, i clienti possono

essere classificati in base al tipo di settore o all’utilizzo finale del prodotto tenendo conto di alcune variabili

quali: localizzazione geografica, tecnologia utilizzata, qualità specifiche del prodotto finale, caratteristiche or-

ganizzative del centro di acquisto (composizione, gerarchia e norme decisionali).

L’analisi dei clienti si presenta abbastanza complessa, poiché occorre analizzare i fattori di successo nei

mercati in cui operano, la loro strategia, la struttura organizzativa e la catena del valore sviluppate dai diversi

attori presenti lungo la filiera (Cozzi, Ferrero, 2000).

In generale, le politiche del marketing (alcuni riferimenti sono sviluppati nei capitoli successivi relativi al mar-

keting operativo) affrontate nel mercato business to business si caratterizzano per i seguenti fattori (

Tabella 3.3

):

•

politiche di prodotto: esistono maggiori necessità di personalizzazione del prodotto dove l’innovazione tec-

nologica e la qualità dei prodotti e servizi forniti hanno un ruolo determinante non solo per il successo del

fornitore, ma anche del cliente. Tali attributi se per il fornitore costituiscono fonte di attrattività e di aumento

del potere contrattuale nei confronti del cliente, per quest’ultimo rappresentano un fattore di differenziazione

e di creazione di valore sul mercato finale. Grande importanza assumono i servizi pre e post-vendita da cui

scaturisce la necessità di instaurare rapporti di collaborazione per rispondere alle caratteristiche tecniche

richieste dall’acquirente;

•

politiche di distribuzione: più diffusa è la vendita diretta per poter offrire al cliente l’assistenza necessaria.

Comunque, specie nel settore alimentare e del vino in particolare, sono presenti anche figure intermedie e

strutture organizzate che assolvono le funzioni di facilitare gli scambi commerciali tra produttore e cliente

e raggiungere gruppi target di clienti con comportamento di acquisto differente. Vedi il caso di una determi-

nata marca di vino per cui l’impresa può avere contemporaneamente diversi canali di distribuzione e figure

commerciali intermedie (vedi capitolo Le politiche distributive e i canali di marketing). Ciò dipende dal

numero di contatti che si vogliono instaurare, dalla tipologia di prodotto se altamente differenziato o meno,