776

Capitolo 29

Farmaci antidepressivi

bete di tipo 1) e, almeno in linea di principio (e in alcu-

ni casi anche in pratica), è possibile identificare il gene

responsabile dell’alterazione e tentare di correggerlo

attraverso farmaci. La complessità della manifestazione

neuropsichiatrica rende problematico pensare di iden-

tificare il ‘gene della depressione’ e, sebbene molti dati

indichino la convergenza di alcuni sistemi, ad esempio

quello delle ammine biogene, l’approccio riduzioni-

sta è ragionevolmente inefficace a spiegare (e a fornire

strumenti per correggere) la complessità della malattia.

Così, vedremo più avanti che i farmaci più usati contro

la depressione sono gli inibitori selettivi della ricaptazio-

ne della serotonina. Ebbene, sarebbe più corretto, ed an-

che clinicamente più utile, chiamare questi farmaci non

‘farmaci antidepressivi’, ma ristabilenti il tono serotoni-

nergico. La correzione dei livelli di serotonina in molti

casi correla positivamente con la risoluzione di alcuni

sintomi legati alla sindrome depressiva, ma il numero di

pazienti che non rispondono alla terapia è sempre alto e,

da un punto di vista opposto, il potenziale terapeutico di

questi farmaci va oltre la depressione maggiore.

Così come per altre malattie neuropsichiatriche, l’im-

piego clinico di farmaci, anche molto efficaci, ha prece-

duto di molto la comprensione delle basi meccanicisti-

che della patologia. Anzi, è stata proprio l’osservazione

che certi farmaci, con un dato meccanismo d’azione,

sono efficaci contro la depressione a permettere di for-

mulare teorie sulla eziopatogenesi. Si tratta di un altro

esempio di approccio ‘farmacocentrico’.

29.3.1

Primi farmaci per la depressione:

inibitori delle MAO

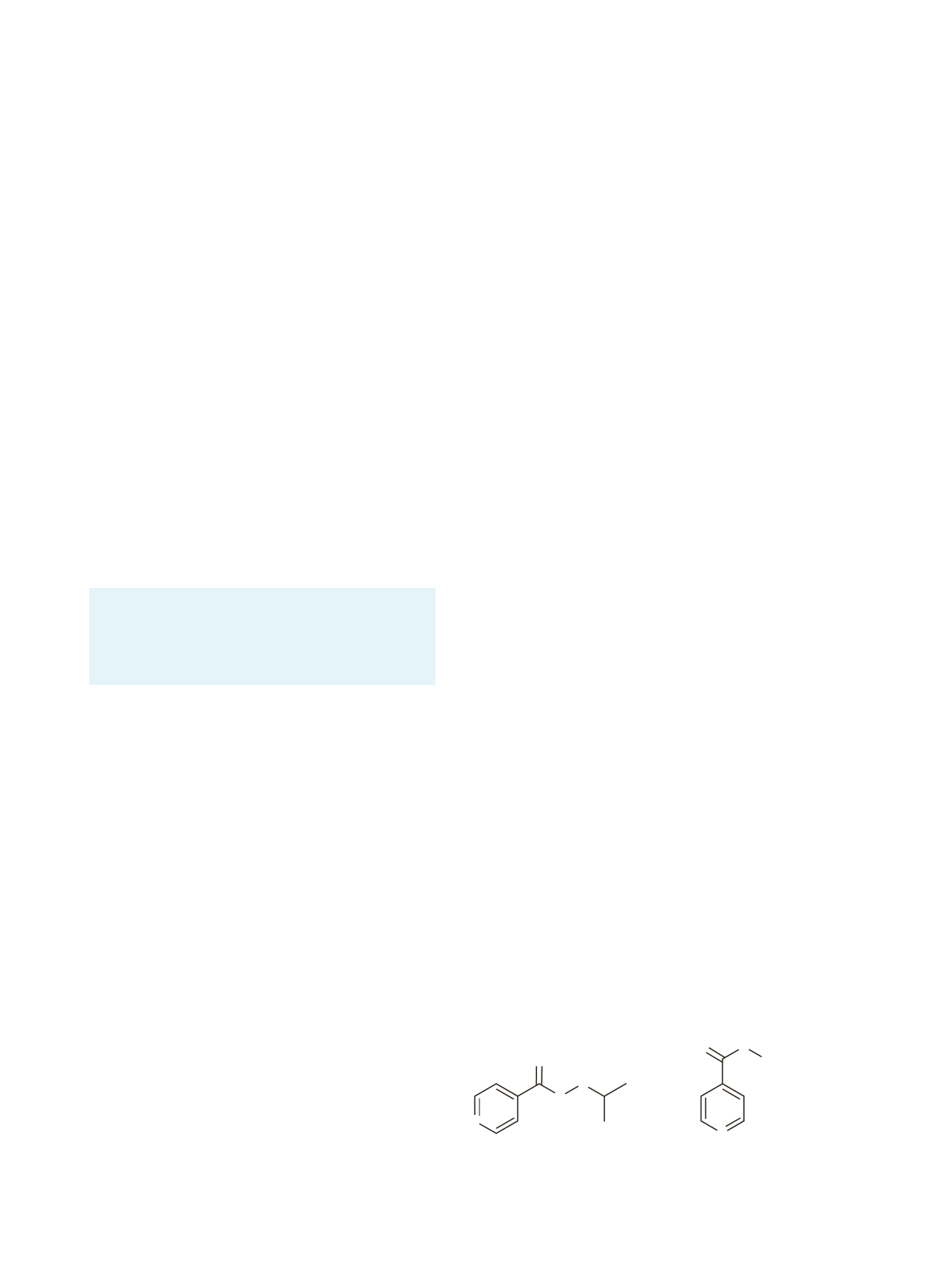

Nei primi anni 1950, farmaci a struttura idrazidica fu-

rono introdotti nel trattamento della tubercolosi (tra

questi, l’isoniazide è ancora il farmaco di prima linea per

il trattamento dell’infezione). In uno studio iniziato nel

1952, fu osservato per serendipità che due idrazidi anti-

tubercolari, l’

isoniazide

e l’

iproniazide

, avevano effetti

diversi a livello del sistema nervoso centrale, essendo

l’iproniazide uno stimolante centrale significativamente

migliore. In realtà quest’effetto fu subito caratterizzato

come effetto collaterale. I pazienti affetti da tubercolosi

trattati con iproniazide mostrarono una ripresa di vita-

lità inaspettata, con un deciso miglioramento del tono

dell’umore (Fig. 29.1).

In particolare, durante le fasi maniacali o di eccita-

mento la persona mostra una disinibizione eccessiva

che porta, in genere, ad assumere comportamenti so-

cialmente inappropriati. Il soggetto in fase maniacale è

euforico e si considera invincibile, sovrastimando ec-

cessivamente le proprie capacità personali. Questo può,

a volte, condurre ad azioni impulsive che mettono fre-

quentemente a rischio la propria sicurezza personale o

quella di soggetti vicini. La sensazione di avere enormi

potenzialità personali può aggravarsi fino a divenire de-

lirio di onnipotenza. Questo quadro di sovrastima por-

ta in definitiva ad uno stato di costante fallimento, in

quanto il soggetto non è in grado di portare a termine

nessuno dei progetti che ha ideato. Il comportamento

è completamente disorganizzato e inconcludente, con

azioni senza alcuna finalità e logica apparente.

In altri casi, invece, la fase maniacale è caratterizza-

ta non da euforia, ma da disforia, con una sensazione di

subire gravi ingiustizie. Questo quadro disforico si ac-

compagna usualmente a irritabilità, scatti d’ira e intolle-

ranza. La sindrome di persecuzione è propria di questa

fase, che può assumere veri e propri connotati deliranti.

29.3

Substrato biologico della

depressione e approccio

farmacocentrico

La classificazione dei disturbi dell’umore riportata nei

paragrafi precedenti deriva dalla necessità prettamen-

te clinica di elaborare un linguaggio condiviso che ser-

va alle necessità descrittive dei segni clinici e a definire

protocolli accettati per la somministrazione delle cure.

Ad esempio, la diagnosi di depressione maggiore che

abbiamo sopra riportato richiede l’osservazione della

persistenza di un certo numero di sintomi. Questa clas-

sificazione non richiede, in realtà, la presenza necessa-

ria di una base biologica comune, ma in ogni caso che la

depressione sia una malattia biologica del cervello (ma

anche di altri organi) è nozione generalmente accettata.

La traiettoria, nel corso della vita, del decorso clinico del-

la depressione maggiore indica chiaramente l’esistenza

di un substrato biologico. Ad esempio, la comparsa per

molti pazienti di fasi ricorrenti di depressione, con seve-

rità dei sintomi sempre peggiore, intervallate da periodi

di remissione sempre più brevi e meno frequenti, sugge-

risce un progressivo rafforzamento delle basi biologiche,

qualunque siano, nel tempo.

La depressione, come altri disordini psichiatrici, si

differenzia da altre malattie e patologie in quanto la ma-

nifestazione clinica si osserva al livello più elevato della

scala biologica, ossia a livello di complessi sintomi com-

portamentali. Altre patologie si manifestano principal-

mente con alterazioni a livello d’organo o tessuto (ad es.,

il cancro) oppure a livello di omeostasi ormonale (dia-

O

O

N

N

NH

2

N

H

H

N

H

N

Iproniazide

Isoniazide

FIGURA 29.1

Iproniazide e isoniazide, prototipi di farmaci

antitubercolari ad attività antidepressiva.