778

Capitolo 29

Farmaci antidepressivi

zienti precedentemente trattati con clorpromazina cui

venne somministrata imipramina ebbero un peggiora-

mento dei sintomi. Fu con stupore, però, che si realizzò

che, somministrata a tre pazienti con disturbo depressi-

vo maggiore, l’imipramina migliorava significativamen-

te la loro sintomatologia. Questi risultati furono rapi-

damente replicati su altri e più ampi panel di pazienti;

l’imipramina fu così introdotta nell’uso clinico come

antidepressivo e da allora è nota come il primo antide-

pressivo triciclico (Fig. 29.4).

Nonostante il grande successo dell’imipramina, per

trovare il secondo antidepressivo triciclico di uso clinico

occorre attendere il 1961, quando fu introdotta l’

ami-

triptilina

. Poi, nel corso degli anni 1960, numerosi altri

triciclici furono sviluppati ed applicati clinicamente. Tra

questi, citiamo la

nortriptilina

, la

desipramina

, la

pro-

triptilina

, la

clomipramina

e la

doxepina

(Fig. 29.5).

Alcuni commenti su similarità e differenze tra antide-

pressivi triciclici e antipsicotici triciclici (vedi Capitolo

25) sono riportati nel Riquadro 29.2.

Da un punto di vista del meccanismo d’azione, espe-

rimenti chiave condotti a metà degli anni 1960 indica-

rono abbastanza chiaramente che il trattamento con

imipramina produceva una riduzione della ricaptazione

della noradrenalina nei terminali sinaptici e questa os-

servazione gettò le basi di quella che divenne l’ipotesi

del deficit di catecolammine nell’eziologia della depres-

sione.

29.4

Teoria monoamminergica

della depressione

29.4.1

Ipotesi noradrenergica

Le ossevazioni che l’iproniazide (un MAO-inibitore)

blocca la degradazione sinaptica di

noradrenalina

, che

l’imipramina (e gli altri antidepressivi triciclici) blocca la

ricaptazione di noradrenalina e che la reserpina (che in-

duce depressione nell’animale modello) provoca deple-

zione di noradrenalina nelle vescicole presinaptiche con-

vergono nel suggerire che la depressione (o per lo meno

molti tipi di depressione) è legata ad una ridotta attività

noradrenergica. Inoltre, il litio, utile nel disordine bipo-

lare, diminuisce i livelli di noradrenalina, coerentemente

con la sua attività antimaniacale.

29.4.2

Ipotesi serotoninergica

Negli stessi anni in cui si imponeva la teoria noradre-

nergica, molti studi convergevano su un possibile ruo-

lo di un altro neurotrasmettitore monamminergico, la

serotonina

. Inizialmente, la teoria si impose senza un

chiaro correlato biologico a livello del SNC e fu basata

su osservazioni relative, ad esempio, al miglioramento

della terapia con MAO-inibitori associati a triptofano (il

di una fenotiazina, nota poi come

clorpromazina

e di-

scussa nel Capitolo 25. L’attività della clorpromazina

suggerì rapidamente la riconsiderazione di molte mole-

cole a potenziale attività antistaminica (l’originale target

delle fenotiazine) per le loro proprietà psicoattive. Nel

1956 venne saggiata per le sue attività antipsicotiche una

molecola, identificata con la sigla

G-22355

, che aveva

la stessa catena laterale della clorpromazina, ma in cui

l’atomo di zolfo del sistema fenotiazinico era sostituito

da un ponte etilenico.

Questa molecola, nota ora con il nome

imipramina

,

non ebbe nessun risultato come neurolettico, anzi i pa-

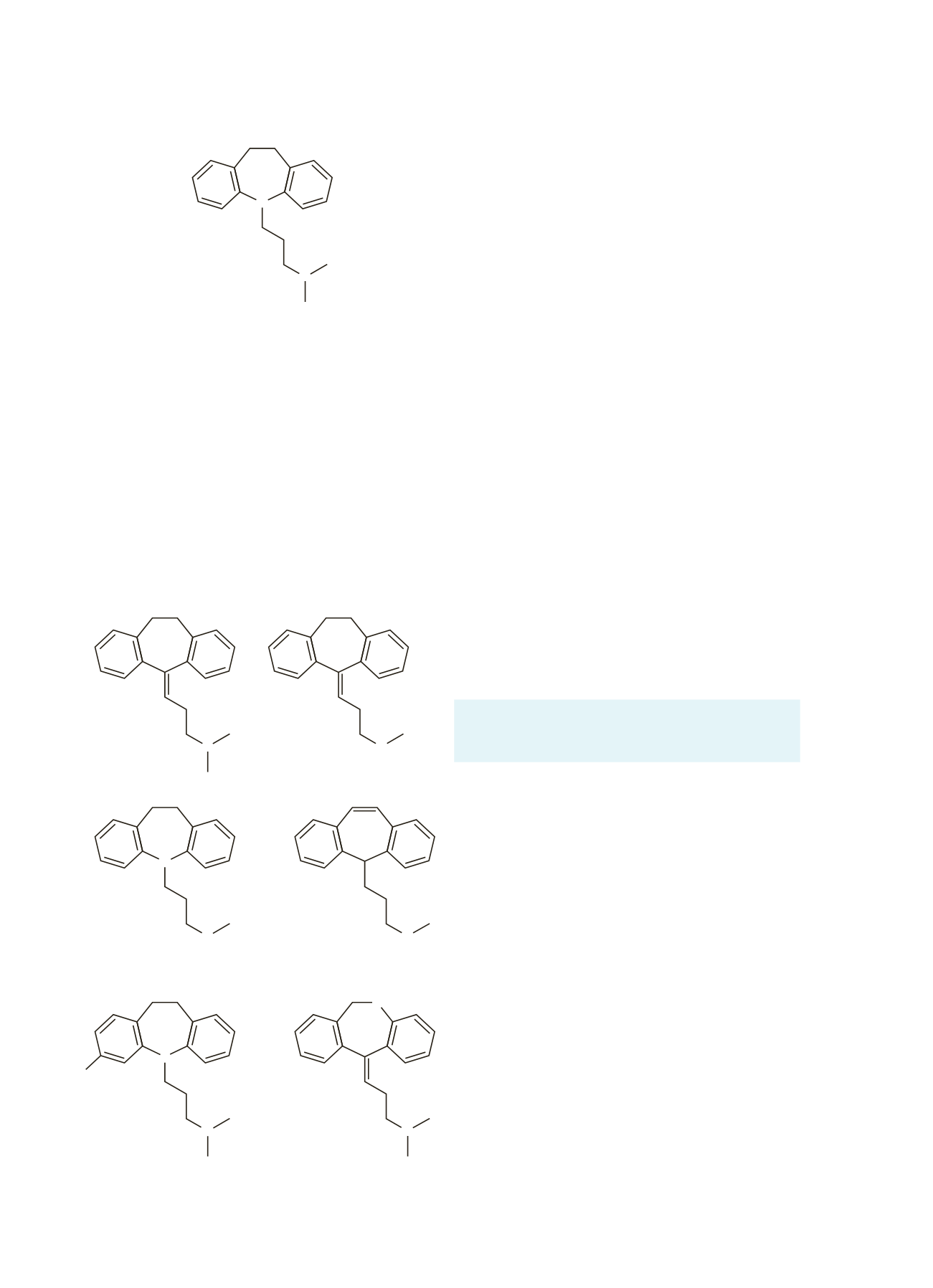

FIGURA 29.5

Alcuni degli antidepressivi triciclici più

diffusi nell’uso clinico.

N

N

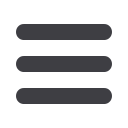

FIGURA 29.4

Imipramina, il primo antidepressivo triciclico.

Amitriptilina

Desipramina

Protriptilina

Clomipramina

Doxepina

Nortriptilina

N

N

N

N

O

CI

N

H

N

H

N

N

H