18.1

MICROSCOPIO OTTICO

735

dovrebbe essere possibile vederlo. Consideriamo il caso di

una pallina di vetro. Nella maggioranza dei casi, cioè, sulla

maggior parte degli sfondi, la pallina è visibile chiaramente.

Se, invece, questa pallina è lasciata cadere in un recipiente

di olio da immersione con lo stesso indice di rifrazione del

vetro, la pallina sparisce alla vista; essa non influisce più sulla

luce se non nello stesso modo del fluido che la circonda.

Chiunque abbia speso il suo tempo a cercare un’ameba si

sarà reso conto del problema della visibilità nell’uso del mi-

croscopio ottico.

Le cose che vediamo, attraverso una finestra o attraver-

so un microscopio, sono quegli oggetti che influiscono sulla

luce in maniera diversa rispetto al loro sfondo. Un altro ter-

mine per definire la visibilità, in questo senso del termine, è

contrasto

, ovvero la differenza di aspetto fra parti adiacenti

di un oggetto o fra l’oggetto e il suo sfondo. L’importanza

del contrasto può essere facilmente compresa se consideria-

mo le stelle. Mentre il cielo notturno sereno è pieno di stelle

luminose, lo stesso cielo diurno sembra privo di corpi celesti.

Le stelle difatti si sono sottratte alla vista, ma non sono spa-

rite dal cielo. Esse semplicemente non sono più visibili sullo

sfondo molto più luminoso.

Nel mondo macroscopico, noi esaminiamo gli oggetti

facendo cadere su di essi la luce e poi osserviamo la luce che

torna riflessa verso i nostri occhi. Al contrario, quando usia-

mo un microscopio poniamo l’oggetto tra la sorgente lumi-

nosa e i nostri occhi e osserviamo la luce che viene trasmessa

attraverso l’oggetto (o più precisamente, diffratta dall’ogget-

to). Se si prende un oggetto e lo si porta in una stanza con

un’unica sorgente di luce tenendolo tra la sorgente di luce e

l’occhio, ci si può rendere conto in parte della difficoltà di

una tale illuminazione; essa richiede che l’oggetto da esami-

nare sia quasi trasparente, cioè, traslucido. In questo risiede

un altro aspetto del problema: gli oggetti che sono “quasi

trasparenti” possono essere difficili da vedere.

Uno dei metodi migliori per rendere visibile un campio-

ne sottile e traslucido al microscopio è quello di trattarlo con

un colorante, che assorba solo certe lunghezze d’onda all’in-

terno dello spettro visibile. Le lunghezze d’onda che non

sono assorbite sono trasmesse all’occhio, facendo in modo

che l’oggetto trattato appaia colorato. Coloranti diversi si le-

gano a differenti tipi di molecole biologiche e, perciò, questi

procedimenti non solo rendono il campione maggiormente

visibile, ma possono anche indicare, nelle cellule o nei tessu-

ti, dove si trovano diversi tipi di sostanze. Un buon esempio

è la colorazione di Feulgen, che è specifica per il DNA, e fa

sì che i cromosomi appaiano colorati al microscopio (Figura

18.5). Uno dei maggiori problemi creati dai coloranti è che

essi di solito non possono essere usati con cellule vive; spesso

sono tossici, o le condizioni per la colorazione sono tossiche,

oppure non sono in grado di penetrare la membrana pla-

smatica. La colorazione di Feulgen, per esempio, richiede

che il tessuto sia idrolizzato in acido prima dell’applicazione

del colorante.

Differenti tipi di microscopi ottici impiegano diversi

tipi di illuminazione. In un

microscopio a campo chiaro

, il

cono di luce illuminante appare come uno sfondo lumino-

so sul quale l’immagine del preparato deve avere contrasto.

La microscopia a campo chiaro è adatta particolarmente per

campioni ad alto contrasto, come sezioni colorate di tessuti,

ma non darebbe una visibilità ottimale per altri campioni.

Nei paragrafi seguenti considereremo metodi alternativi per

rendere i campioni più visibili al microscopio ottico.

Preparazione di campioni per la

microscopia ottica

I campioni da osservare con il microscopio ottico possono es-

sere divisi generalmente in due categorie: preparati in toto o

sezioni.

In

toto

è riferito ad un oggetto intatto, vivo o mor-

to, che può essere un intero microrganismo, come un proto-

zoo, oppure una piccola parte di un organismo più grande.

La maggior parte dei tessuti di piante e animali è fin troppo

opaca per un’analisi microscopica che non sia fatta con fette

molto sottili, o

sezioni

. La prima fase del processo è l’uccisio-

ne delle cellule mediante immersione del tessuto in una so-

luzione chimica, detta

fissativo

. Un buon fissativo è in grado

di penetrare rapidamente la membrana cellulare e di immobi-

lizzare tutto il materiale macromolecolare in modo tale che la

struttura della cellula si mantenga il più possibile vicino allo

stato vivente. I fissativi più comuni per il microscopio ottico

sono soluzioni di formaldeide, alcol o acido acetico.

Dopo la fissazione, il tessuto è disidratato mediante tra-

sferimento attraverso una serie di alcoli e incluso in paraffi-

na (cera), che dà il supporto meccanico durante il seziona-

mento. Uno dei grandi vantaggi della paraffina, come mezzo

di inclusione, è la facilità con cui essa può essere disciolta

in vari solventi organici. I vetrini contenenti queste sezio-

ni in paraffina sono semplicemente immersi in toluene per

rimuovere la paraffina, lasciando sottili sezioni di tessuto at-

taccate al vetrino, dove possono essere colorate o trattate con

enzimi, anticorpi o altri agenti. Dopo la procedura di colo-

razione, si monta un vetrino coprioggetto sul tessuto usando

un mezzo di montaggio con lo stesso indice di rifrazione del

portaoggetto e del coprioggetto.

Il microscopio a contrasto di fase

Piccoli campioni non colorati, come le cellule viventi, pos-

sono essere molto difficili da distinguere con un microscopio

a campo chiaro (Figura 18.6

a

). Il

microscopio a contrasto

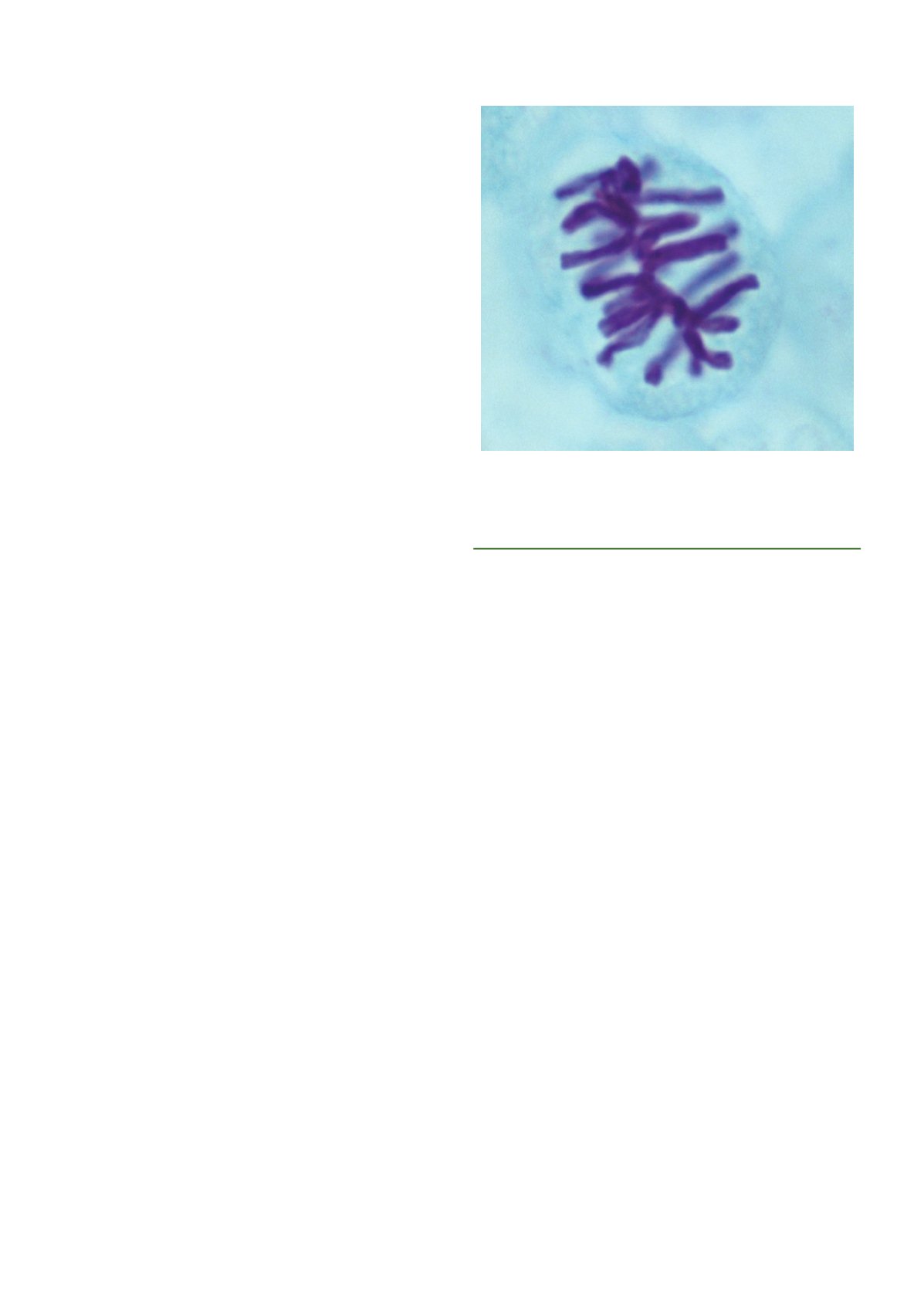

Figura 18.5

La colorazione di Feulgen.

Questo metodo di colora-

zione è altamente specifico per il DNA, come dimostrato dalla localiz-

zazione del colorante sui cromosomi di questa cellula di apice radicale

di cipolla che era in metafase mitotica al momento della fissazione.

(D

A

E

D

R

ESCHKE

.)