136

Parte Terza

La fotografia

www.

edises

.it

bastoncelli funzionanti nella retina. L’occhio, però, è più raffinato della macchina:

mentre nella pellicola ogni colore (nero compreso) ha la stessa sensibilità alla luce,

nell’occhio, in condizioni di scarsa luminosità, s’intensifica l’attività dei bastoncelli,

che, oltre al bianco e al nero, definiscono i contorni e le forme. Questo è anche il

motivo per cui, nelle fotografie, i contorni ci appaiono più sfumati rispetto a come li

percepiamo “dal vivo”.

La storia della fotografia ha inizio, idealmente, nel momento stesso in cui l’uomo

vede per la prima volta la propria ombra o, come il mitico Narciso, si rispecchia

nell’acqua di uno stagno. L’umanità prende coscienza lentamente, nel corso della

propria evoluzione culturale, dell’immagine della realtà, che all’inizio affida alla

memoria per poi riprodurre in segni grafici sempre più complessi e verosimiglianti.

La conoscenza della

camera oscura

è antichissima.

Aristotele

(384-322 a.C.) riesce

a osservare la conformazione del sole e della luna attraverso un foro praticato in

una specie di struttura tubolare.

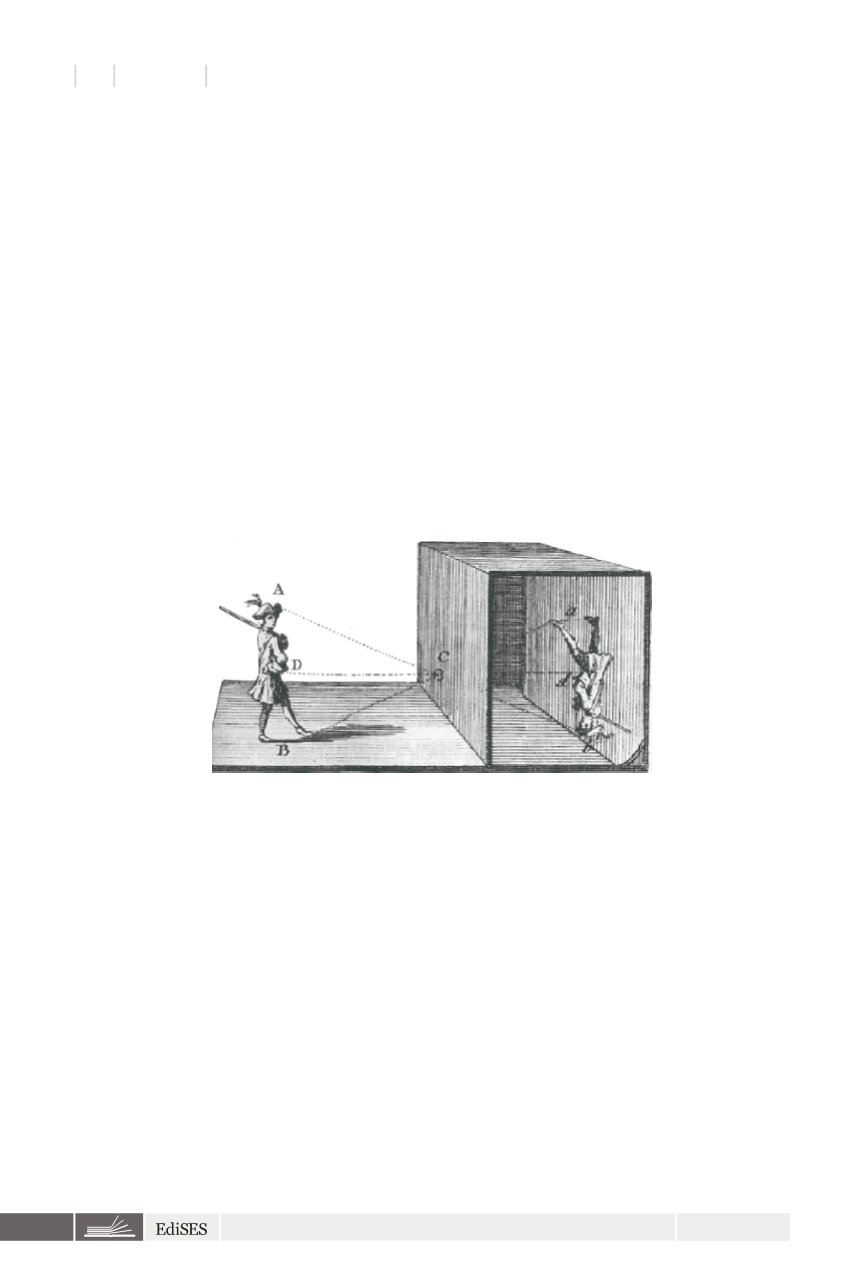

Alhazen

(965 circa-1039), matematico e astronomo

arabo, osserva dall’interno di una “stanza buia” le eclissi solari, che si traducono in

immagini rovesciate e capovolte sulla parete opposta a quella su cui è stato praticato

un foro per far entrare i raggi luminosi.

Figura 1.1 -

La camera oscura

Durante il Medioevo numerosi alchimisti e sapienti sperimentano soluzioni e subli-

mati, portando avanti ricerche al limite della stregoneria, come trasformare in oro

il metallo, distillare elisir di lunga vita e, per l’appunto, fissare le immagini riflesse

da superfici speculari. Nei suoi studi sulla prospettiva

Leonardo da Vinci

(1452-1519)

descrive per la prima volta la camera oscura, assimilandola, sia pure in maniera ap-

prossimativa, all’occhio umano.

Gerolamo Cardano

(1501-76), per riuscire a otte-

nere immagini meglio definite, copre il foro della camera oscura con uno

specillo

(o

lenticchia

, come viene anticamente chiamata la lente) a forma di menisco convesso,

d’invenzione forse araba. A

Giambattista Della Porta

(1535-1615), commediografo

e scienziato, si deve poi la conversione della camera oscura in apparecchio per la

riproduzione di scene e vedute; gli esperimenti condotti per migliorare la nitidezza

delle immagini proiettate da una camera oscura di sua costruzione costeranno a

Della Porta l’accusa di stregoneria davanti al tribunale ecclesiastico e la condanna

all’esilio.