L’Io oppone entro di sé all’Io divisibile un non-Io divisibile.

La con-

traddizione che si manifesta nello sdoppiamento dell’Io deve

essere, infatti, eliminata e questo avviene nel terzo principio nel

quale l’Io assoluto dichiara che il non-Io non è negazione di sé

stesso, ma solo di una sua parte. L’Io assoluto, infatti, che è illi-

mitato e infinito, viene a trovarsi limitato e diviso dal proprio

atto auto-ponente e, quindi, oppone un Io limitato a un non-Io

limitato. Il terzo e ultimo punto mostra come l’Io, avendo posto

il non-Io, comprende di essere un individuo condizionato dalla

sua natura materiale e che la “purezza” dell’Io assoluto rappre-

senta solo un ideale.

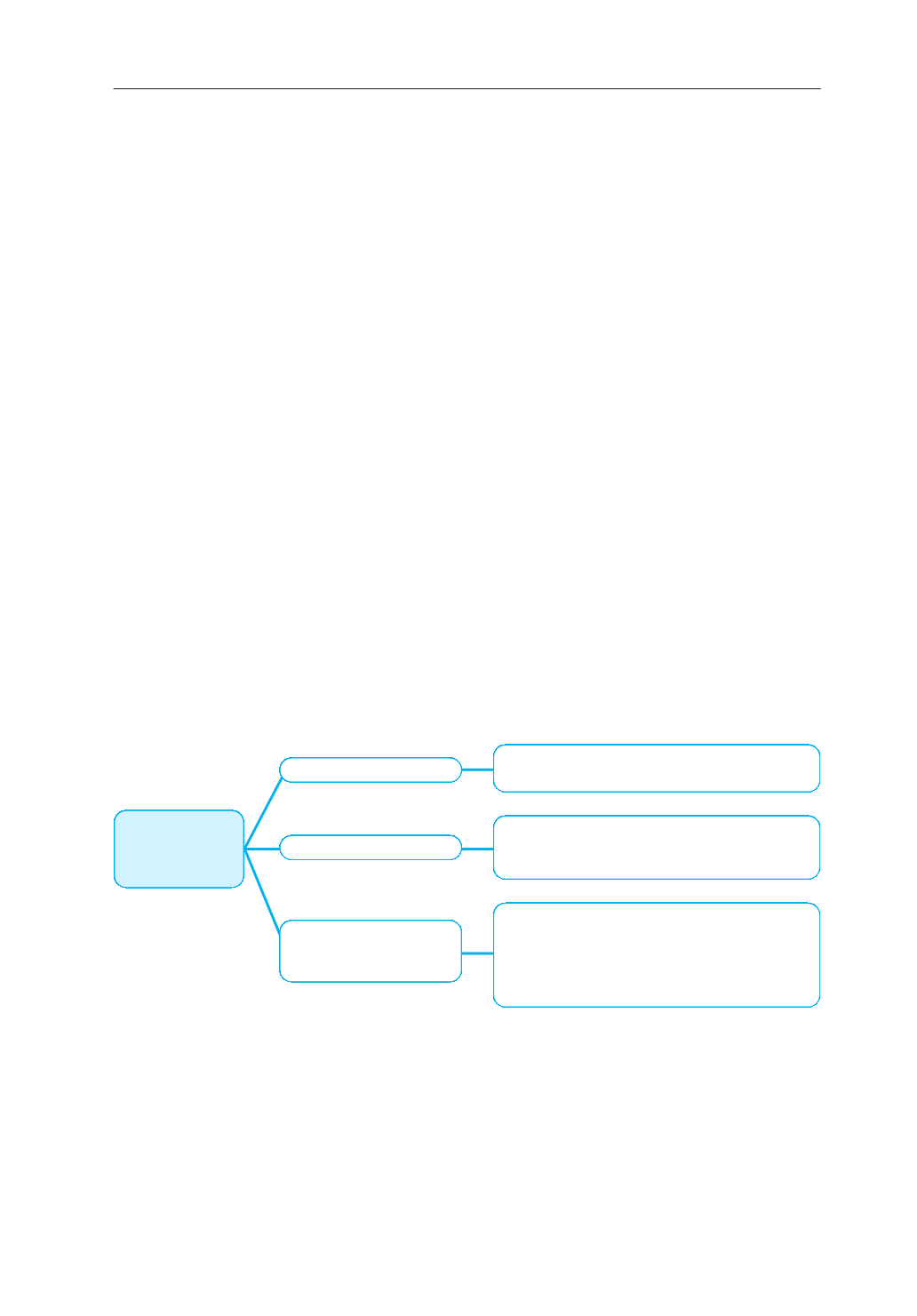

I tre principi che definiscono la

dottrina della scienza

non devo-

no però essere interpretati in modo cronologico, bensì in senso

logico. Fichte, infatti, non intende dire che prima esiste l’Io infi-

nito, poi l’Io che pone il non-Io e infine l’Io

finito

. Il filosofo

tedesco sostiene più semplicemente che esiste un Io che, per

poter essere tale, deve presupporre il suo opposto (il non-Io) il

quale gli permette di esistere concretamente sotto forma di Io

finito

(ossia materiale).

4

Johann Gottlieb Fichte e Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling

L’Io pone un non-Io

1.4. Wilhelm Joseph von Schelling: cenni biografici

Friedrich Schelling nacque a Leonberg, piccola cittadina del

Baden-Württemberg, il 21 gennaio 1775. A sedici anni entrò

nel seminario teologico di Tubinga, città nella quale conobbe e

L’Io pone il suo opposto (il non-Io), che

gli permette di assumere consapevolez-

za di se stesso.

Dottrina

della

scienza

Il concetto di Io si identifica con quello di

una attività autocreatrice.

L’Io, avendo posto il non-Io, comprende

di esistere concretamente sotto forma di

individuo condizionato dalla sua natura

materiale per la quale la “purezza” del-

l’Io assoluto rappresenta solo un ideale.

L’Io pone se stesso

L’Io oppone entro

di sé all’Io divisibile

un non-Io divisibile