!

CAPITOLO (

Pochi anni dopo la scoperta di Hooke e

ispirato dal suo lavoro, il naturalista olande-

se Antonie van Leeuwenhoek riuscì a vede-

re alcune cellule viventi, utilizzando lenti da

lui stesso costruite. Leeuwenhoek fu abba-

stanza bravo da costruire lenti che ingrandi-

vano le immagini più di 200 volte. In questo

modo, egli riuscì a visualizzare batteri, pro-

tisti, cellule del sangue e spermatiche. Leeu-

wenhoek fu tra i primi scienziati a visualiz-

zare le cellule negli animali. Leeuwenhoek

era un mercante e non possedeva un’ade-

guata preparazione scientifica. Tuttavia, la

sua intelligenza, curiosità e diligenza nel

condividere le sue scoperte con gli scienziati

della Royal Society di Londra permisero di

far conoscere il mondo microscopico all’in-

terno della comunità scientifica. Sfortuna-

tamente, Leeuwenhoek non divulgò le sue

tecniche, e quindi passarono più di 100 an-

ni prima che, verso la fine del XIX secolo, i

microscopi fossero sufficientemente svilup-

pati da permettere ai biologi di focalizzare

la loro attenzione sullo studio delle cellule.

I microscopi ottici sono utilizzati per

studiare le cellule colorate o vive

Il

microscopio ottico

, il tipo più utilizzato a scopo didatti-

co, consiste in un tubo con lenti di vetro a ciascuna estremi-

tà. Dal momento che contiene diverse lenti, il moderno mi-

croscopio ottico viene definito

microscopio composto

. La luce

visibile passa sia attraverso il campione che deve essere osser-

vato, sia attraverso le lenti. La luce viene rifratta dalle lenti in-

grandendo l’immagine. Le immagini ottenute con i microsco-

pi ottici sono indicate come micrografie ottiche.

Sono due le proprietà di un microscopio che determina-

no quanto un oggetto di piccole dimensioni possa essere visto

con chiarezza: ingrandimento e potere risolutivo. L’

ingrandi-

mento

corrisponde al rapporto tra le dimensioni dell’imma-

gine vista al microscopio e le dimensioni effettive dell’ogget-

to. Il miglior microscopio ottico non riesce a ingrandire un

oggetto più di 2000 volte. La

risoluzione,

o

potere risolutivo,

è la capacità del microscopio di distinguere anche i più pic-

coli dettagli di un’immagine.

È definita come la distanza mi-

nima tra due punti alla quale questi possono essere distinti

l’uno dall’altro invece di apparire come un’unica massa. Il po-

tere risolutivo dipende dalla qualità delle lenti e dalla lunghez-

za d’onda della sorgente luminosa. Quando la lunghezza d’on-

da diminuisce, la risoluzione aumenta.

La luce visibile utilizzata dal microscopio ottico ha lun-

ghezze d’onda che vanno da 400 nm (violetto) a 700 nm (ros-

so); questo limita la risoluzione del microscopio ottico a det-

tagli non più piccoli del diametro di una piccola cellula batte-

rica (circa 0,2

µ

m). Dall’inizio del XX secolo sono disponibili

versioni più avanzate del microscopio ottico.

Poiché l’interno della maggior parte delle cellule è tra-

sparente, è difficile distinguere specifiche strutture cellulari al

microscopio ottico. I chimici organici hanno dato un grande

contributo alla microscopia ottica sviluppando coloranti bio-

logici che aumentano il contrasto dell’immagine. La colora-

4

567879: !.<

Ņ

9=>>5?:65

In che modo la teoria cellulare contribuisce alla

nostra comprensione dell’evoluzione della vita?

Ņ

@65A765

Potrebbe realizzarsi una funzione cellulare se la cel-

lula non fosse racchiusa da una barriera selettiva (per esempio

dalla membrana plasmatica)?

Ņ

Quale molecola viene utilizzata per conservare le informazioni

in tutte le cellule?

Ņ

Quale forma di energia chimica è utilizzata da tutte le

cellule?

Ņ

Perché il rapporto tra superficie e volume di una cellula è

importante per stabilire le dimensioni cellulari?

!.B

METODICHE PER LO STUDIO

DELLE CELLULE

=

O75PP74= A7 :@@65QA7R5QP=

!

Descrivere le metodiche utilizzate dai biologi per lo studio

delle cellule ed evidenziare gli approcci complementari.

Uno dei più importanti strumenti utilizzabili per studiare le

strutture della cellula è il microscopio. Usando un microsco-

pio da lui costruito, Robert Hooke, uno scienziato inglese,

descrisse per primo le cellule, nel 1665, nel suo libro

Micro-

graphia

. Hooke esaminò un pezzo di sughero e disegnò e de-

scrisse ciò che aveva visto. Egli scelse il termine

cellula

perché

la struttura gli ricordò le piccole stanze dove in quel periodo

vivevano i monaci. In realtà, Hooke non vide delle cellule vi-

ve, ma piuttosto le pareti delle cellule morte del sughero (

FIG.

!UVa

). Molto più tardi, si scoprì che quello che si trovava all’in-

terno delle pareti era la parte più importante delle cellule vive.

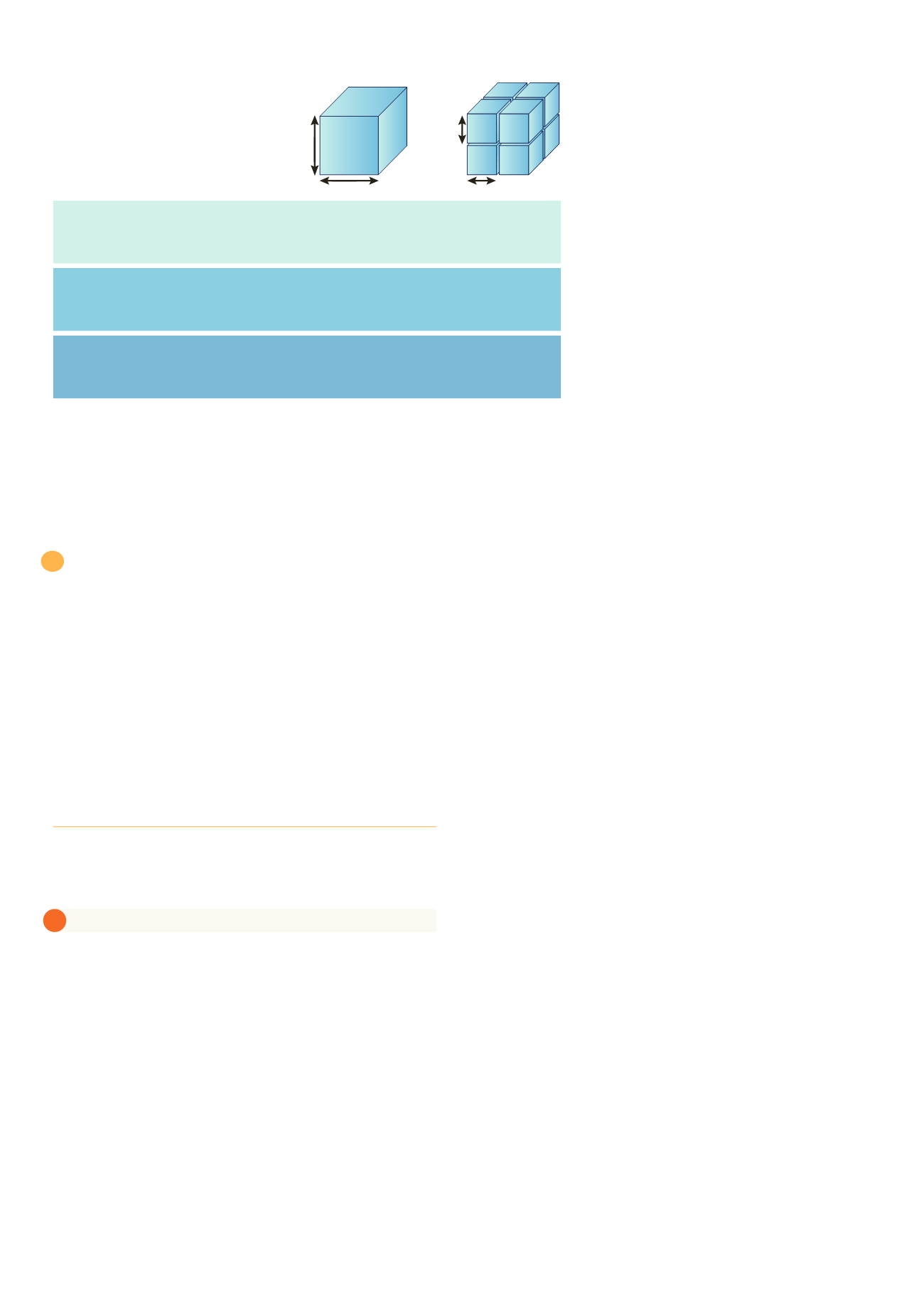

Superficie = altezza

×

larghezza

×

numero di

facce

×

numero di cubi

24

(2

×

2

×

6

×

1)

48

(1

×

1

×

6

×

8)

2 mm

2 mm

1 mm

1 mm

Superficie

(mm

2

)

Superficie =

altezza

×

larghezza

×

lunghezza

×

numero di cubi

Superficie/volume

8

(2

×

2

×

2

×

1)

8

(1

×

1

×

1

×

8)

3

(24:8)

6

(48:8)

Volume

(mm

3

)

Rapporto

Superficie/

Volume

Figura !-B

Rapporto tra superficie e volume

L’area di superficie di una cellula deve essere grande abbastanza rispetto al suo volume per permettere

scambi adeguati di materiali con l’ambiente. Benché il volume sia lo stesso, otto cellule piccole hanno

un’area di superficie (membrana plasmatica) per volume totale maggiore rispetto a quella posseduta

da una grande cellula. Nell’esempio mostrato, il rapporto area di superficie totale/volume totale di ot-

to cubi di H mm risulta essere il doppio di quello del singolo cubo grande.