La nuova edizione di

Chimica Farmaceutica

o%re allo studente molti strumenti didattici. Questa sezione ne illustra

i contenuti e spiega come possono essere convenientemente utilizzati per comprendere meglio questa a%ascinante

disciplina.

I docenti che utilizzano il testo a scopo didattico possono scaricare dal sito

www.edises.it, previa registrazione all’area

docenti, le immagini del libro in formato PowerPoint.

Parole chiave in grassetto

La terminologia specica è stampata in grassetto e de-

nita in un Glossario, in fondo al libro. Il Glossario aiuterà

ad acquisire familiarità con il linguaggio della chimica

farmaceutica.

Riquadri

I Riquadri sono usati per presentare in dettaglio alcuni

argomenti selezionati, e per mostrare come concetti di

chimica farmaceutica siano applicati nella pratica.

Concetti chiave

Alla ne dei paragra principali, dei rapidi sommari sot-

tolineano i concetti più importanti e forniscono un utile

strumento di ripasso.

Domande

Alla ne di ogni capitolo, una serie di domande aiuterà

a valutare il grado di comprensione e di apprendimento

dei concetti presentati nel capitolo.

Letture consigliate

Una lista di letture consigliate aiuterà ad approfondire

argomenti di particolare interesse.

Appendici

Alla ne del testo sono presenti varie Appendici ed un

ricco Glossario per una rapida consultazione.

Guida per gli studenti

Supporti per i docenti

mente alla macromolecola, con una forza di legame circa

200-400 kJ mol

-1

. La gran parte di essi, però, interagisce

attraverso legami non covalenti, più deboli. Queste for-

me di interazioni sono solitamente descritte come lega-

mi

intermolecolari

e comprendono legami elettrostatici

(o ionici), legami ad idrogeno, interazioni dipolo-dipolo

e interazioni idrofobiche. (Occorre osservare che lo stes-

so tipo di interazioni possono stabilirsi all’interno della

stessamolecola,ed inquestocasosonode$nite

interazio-

ni intramolecolari

; vedi ad esempio la loro importanza

nella struttura delle proteine, paragra$ 2.2 e 2.3). Nessu-

no di questi legami è forte quanto un legame covalente,

di legame

.Lo studiodi come i farmaci interagiscono con

i loro bersagli macromolecolari attraverso le interazioni

di legame viene de$nito

farmacodinamica

. Consideria-

mo ora un po’ più in dettaglio i vari tipi di interazioni

intermolecolari.

1.3

Forze di legame intermolecolari

Esistono diversi tipo di interazioni di legame intermole-

colari che si di+erenziano per la forza di legame. Il nu-

mero ed il tipo di legami che si instaurano in una certa

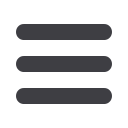

RIQUADRO 12.8

La “click chemistry”

in situ

Dall’assemblaggiodi frammentiall’internodel sitoattivodell’en-

zima acetilcolinesterasi è stato ottenuto un inibitore femtomo-

lare dell’enzima stesso. Uno dei due frammenti contiene un

gruppo azidico, mentre l’altro un gruppo acetilenico terminale.

In presenza dell’enzima, entrambi i frammenti si legano al sito

attivo inposizioneopportunaperdar luogoadunacicloaddizione

1,3dipolare irreversibile, formando in talmodo

insitu

l’inibitore.

Tale reazioneè stata indicatacome“clickchemistry

in situ

”.

H

2

N

N

NH

2

(CH

2

)

4

alchino

N

H

2

N

N

NH

2

(CH

2

)

5

cicloaddizione

CONCETTI CHIAVE

•

Le strategie volte aldirezionamentodei farmaci versodetermi-

nati tessuti o celluleportano, conbuonaprobabilità, a farmaci

più sicuri perché caratterizzati da minori effetti collaterali.

•

I farmaci possono essere legati ad amminoacidi o alle basi

degli acidi nucleici per essere direzionati verso le cellule in

stato di rapida riproduzione e crescita.

•

L’azione dei farmaci può essere confinata al tratto gastroin-

testinale progettandone varianti completamente ionizzate o

altamente polari; in questa forma non riescono ad attraver-

sare la parete intestinale.

dellaprogettazionedeiprofarmaci,è importanteassicurarsi

che essi siano e&cacemente convertiti nelle corrispondenti

forme attive dopo l’assorbimento nel torrente circolatorio

ed è anche importante assicurarsi che tutti i prodotti deri-

vantidall’attivazionenon siano tossici.

14.6.1

I profarmaci come mezzo per

migliorare la permeabilità di membrana

14.6.1.1

Esteri come profarmaci

I profarmaci si sono dimostrati utilissimi per mascherare

1.

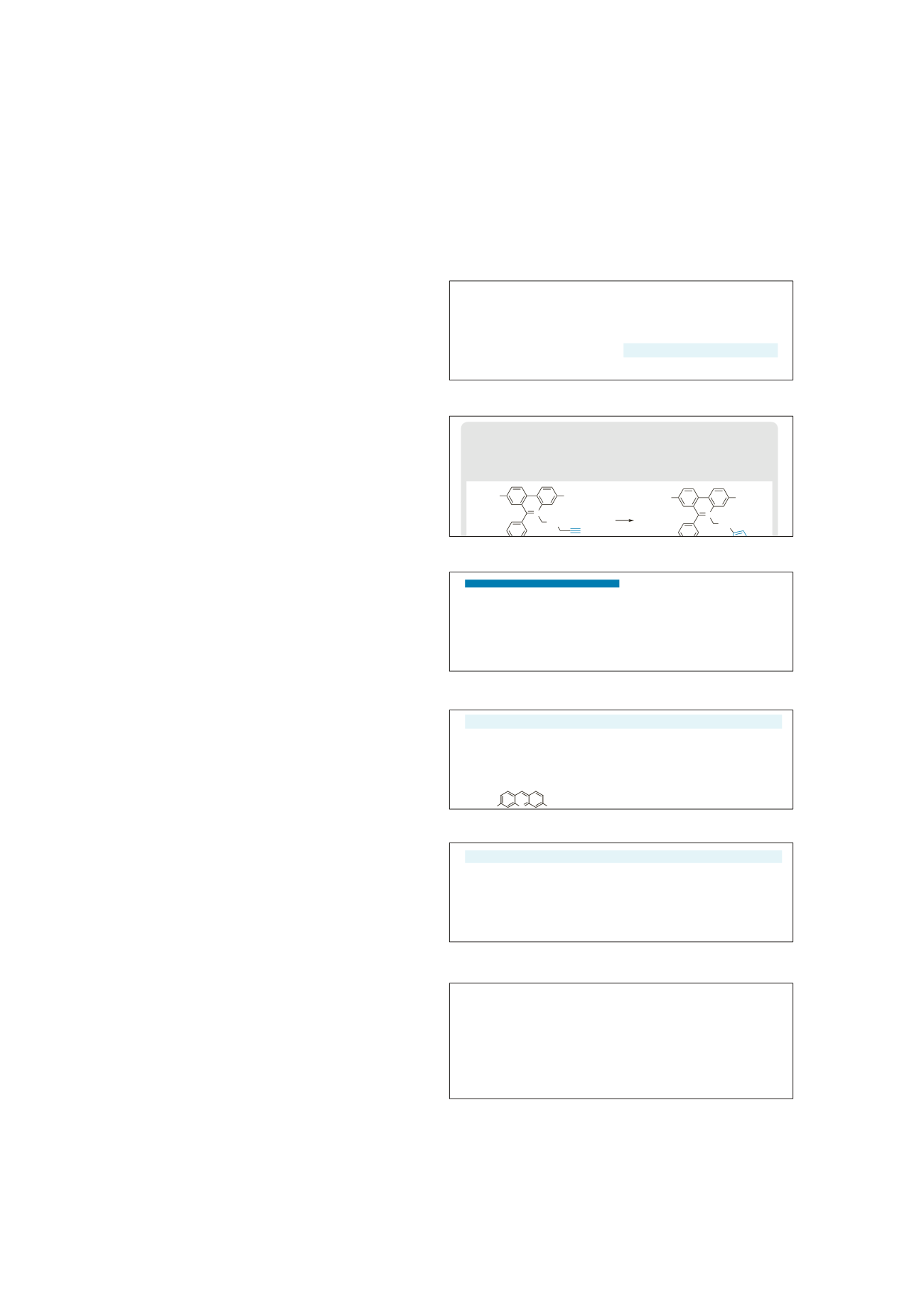

La proflavina è un agente antibatterico topico che si

intercala nel DNA batterico e fu usata per trattare soldati

feriti in Estremo Oriente durante la Seconda Guerra

Mondiale. Quale è il ruolo (se ce n’è uno) dell’anello

triciclico e dei gruppi amminici primari? Il farmaco non

può essere usato per via sistemica. Suggerisci perché.

N

H

2

N

NH

2

Proflavina

nell’evoluzione della vita, quando l’atmosfera della Terra

consisteva di gas quali acido cianidrico e metano. È anche

stato possibile sintetizzare l’adenina dall’acido cianidrico.

Considera la struttura dell’adenina e identifica in che modo

molecole di acido cianidrico possono fungere da blocchi

costitutivi di questa molecola

4.

Il codice genetico implica che tre basi codifichino per un

singolo amminoacido (il codice a triplette). Perciò, una

mutazione in una particolare tripletta dovrebbe dare come

DOMANDE

LETTURE CONSIGLIATE

Berg, C., Neumeyer, K., and Kirkpatrick, P. (2003)

Teriparatide.

Nature Reviews Drug Discovery,

2

, 257–258.

Burke, M. (2002) Pharmas market.

Chemistry in Britain

, June,

30–32 (antibodies).

Duncan, R. (2003) The dawning era of polymer therapeutics.

Nature Reviews Drug Discovery,

2

, 347–360.

Ezzell, C. (2001) Magic bullets fly again.

Scientific American

,

October, 28–35 (antibodies).

Ganellin, C. R., and Roberts, S. M. (eds.) (1994) Fluconazole,

Matthews, T.,

et al.

(2004) Enfuvirtide: the first therapy to

inhibit the entry of HIV-1 into host CD4 lymphocytes.

Nature

Reviews Drug Discovery,

3

, 215–225.

Moreland, L., Bate, G., and Kirkpatrick, P. (2006) Abatacept

Nature Reviews Drug Discovery

,

5

, 185–186.

Opalinska, J. B., and Gewirtz, A. M. (2002) Nucleic-acid

therapeutics: basic principles and recent applications.

Nature Reviews Drug Discovery,

1

, 503–514.

Pardridge, W. M. (2002) Drug and gene targeting to the

Per illustrare come alcuni parametri statistici quali

r

,

s

e

F

sono derivati ed impiegati, faremo uso del seguente esempio

numerico. Lo studio comprende 6 composti (

n

= 6). Y

exp

è il

logaritmodell’attivitàbiologicaosservataper ciascun compo-

sto eX èunparametro chimico-#sico.

èY

exp

-Y

calc

(Fig.A3.1).Questadi%erenza è elevata alquadrato

per ciascun composto e i valori così ottenuti sono sommati a

dare la “sommadeiquadrati” (sumof squares,SS

calc

)

SS

mean

èunamisuradiquanto l’attività sperimentaledi%eri-

sce dalla media di tutte le attività sperimentali, e rappresenta

Appendice 3

Trattamenti statistici impiegati nelle QSAR