275

Risposte commentate

•

Prova ufficiale a.a. 2014 - Accorpamento 3

8) A.

Nel XVIII secolo la denominazione “dramma giocoso per musica”

designa l’opera buffa. Proprio nel Settecento, infatti, l’opera buffa conosce la

sua grandiosa fioritura, distaccandosi dall’opera seria ed organizzandosi con

maggiore libertà di forme e contenuti. La

Serva padrona

di Pergolesi (1733)

dà il via al grandissimo successo dell’opera buffa in tutta Europa. Essa viene

arricchita, oltre che con recitativi e arie, anche con duetti, terzetti, concertati

ed elaborati finali. Alla fine del secolo l’opera buffa, più libera ed aperta al

rinnovamento delle idee, trionferà su quella seria, diventando modello della

futura opera romantica.

9) C.

Con il termine

mélodrame

(francese) o

Melodram

(tedesco) si designa

una scena di teatro di parola con accompagnamento orchestrale. Questo ter-

mine si traduce in italiano con la parola melologo, che corrisponde ad un testo

letterario recitato, spesso con un unico attore, e accompagnato dalla musica,

che ne fa solo da commento.

10) B.

L’Accademia d’Arcadia, il fenomeno letterario che tanta importanza

rivestì nella storia della musica italiana, si costituì a Roma nel 1690, sotto il

patrocinio della regina Cristina di Svezia. Era un’accademia letteraria fon-

data da Gian Vincenzo Gravina e Giovanni Mario Crescimbeni. Quattordici

letterati, appartenenti al circolo letterario della regina Cristina di Svezia, si

incontrarono nel convento annesso alla chiesa di San Pietro in Montorio e die-

dero vita all’Accademia, considerata in tutto il Settecento non solo come una

semplice scuola di pensiero, ma come un vero e proprio movimento letterario

che si prefiggeva il ritorno alla tradizione e alla semplicità dei pastori-poeti

dell’Arcadia, in contrapposizione al cattivo gusto del Barocco.

11) C.

Si designa con il termine “minimalismo” una corrente stilistica tardo-

novecentesca che si fonda su microstrutture ripetitive e additive. Negli anni

’60 questa corrente si afferma e viene conosciuta anche con l’espressione di

“musica ripetitiva”. Essa si basava sulla riduzione delle strutture musicali ai

minimi termini e sulla ripetizione di brevissimi incisi ritmici e melodici.

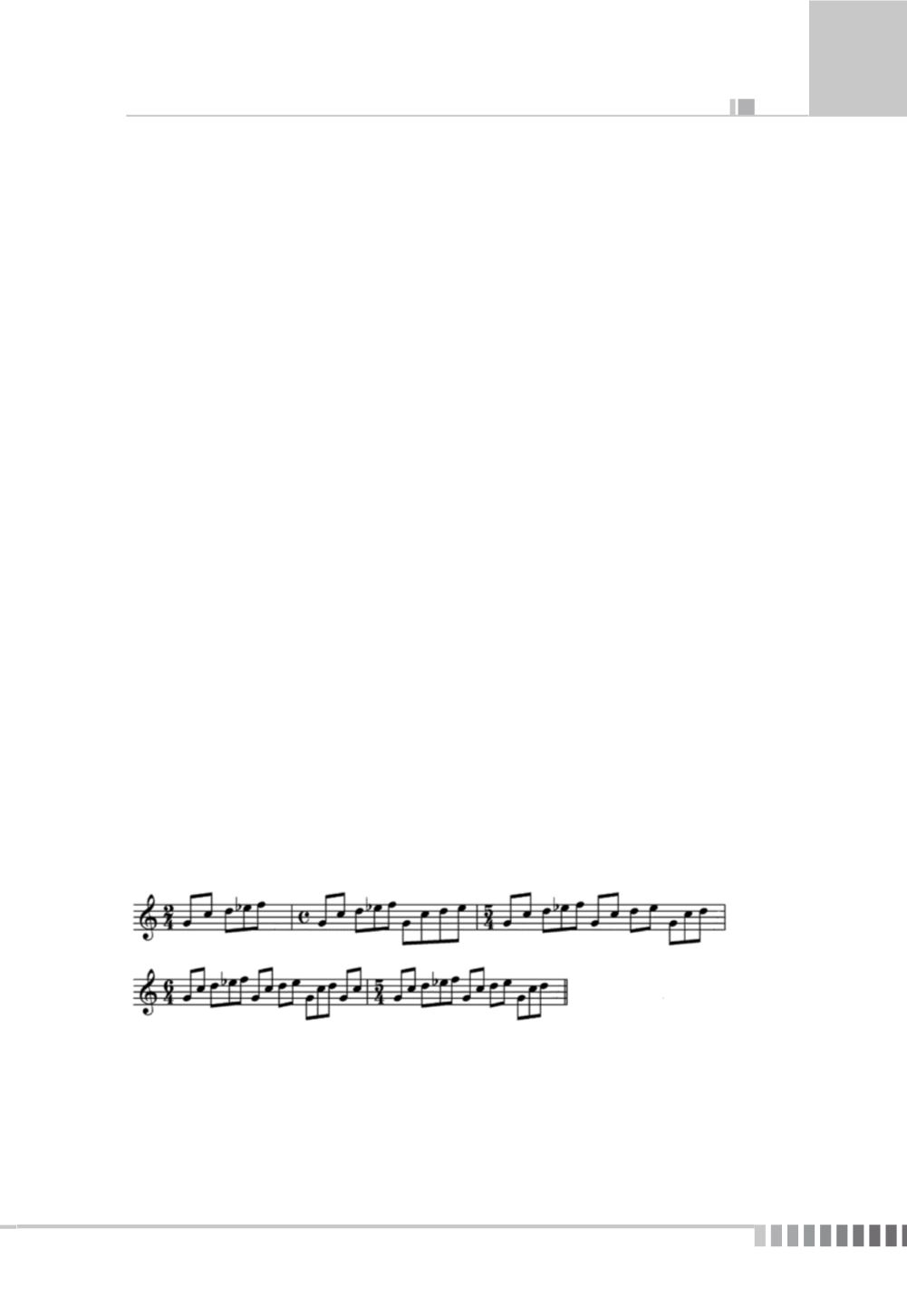

Questo inciso è tratto da «Two Pages» di Ph. Glass ed esemplifica molto chia-

ramente il procedimento dell’addizione delle cellule musicali. L’inciso della

prima battuta viene ripetuto dalla seconda battuta in poi, ma aumentando

di volta in volta l’indicazione di tempo e ripetendo ciclicamente le note della

cellula base.